LES PORTES DE LA NUIT (1946)

Aux portes de la nuit de Marcel Lapierre (extraits)

Ce livre est sorti en 1946 à La Nouvelle Édition et relate les péripéties de ce film qui sonna le glas de la collaboration entre Jacques Prévert et Marcel Carné. Il est le seul témoignage de ce que pouvait être l’aventure d’un film de Marcel Carné. À ce titre il est indispensable. Aussi avons-nous décidé d’en retranscrire les passages les plus significatifs. Bien évidemment, ce livre est épuisé et n’a pas été réédité.

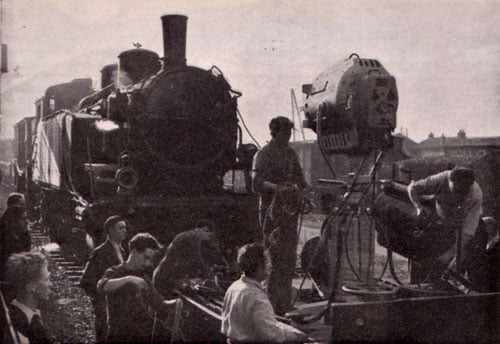

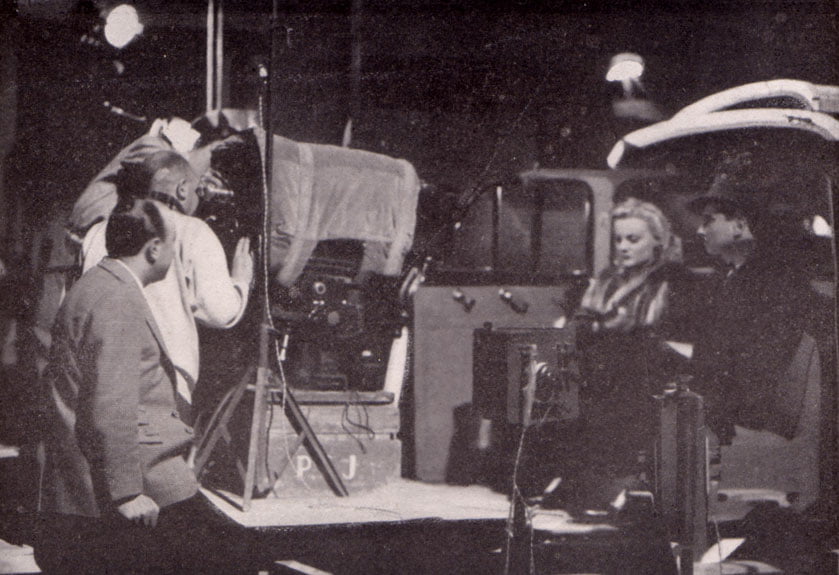

Toutes les photographies ci-dessous sont extraites de ce livre. Malheureusement le photographe n’est pas cité.

Cliquez sur l’un des extraits correspondant pour vous y rendre directement.

À propos de Marcel Carné – À propos de Jacques Prévert – Repérage à la Villette – Marlene Dietrich refuse le rôle – Jean Vilar mime Les Feuilles mortes – La scène d’amour entre Yves Montand et Nathalie Nattier – Une journée de tournage sur le décor du métro Barbès – Tournage dans le quartier de la rue de Crimée – Enregistrement de la musique – La première projection

Extrait du chapitre I, « Je vous présente Marcel Carné »

Voilà quel était l’actif de Marcel Carné au moment de l’ouverture des Portes de la nuit. À présent, je vais vous parler de sa légende, que l’on accroche à deux points principaux. On dit : Carné c’est un petit râleur.

On dit aussi : c’est un gars qui coûte cher aux producteurs qui l’emploient.

Voyons ça d’un peu près.

S’il est un grand metteur en scène, Carné n’en demeure pas moins, physiquement, un petit bonhomme. C’est un fait. Quand un petit bonhomme veut se montrer à la hauteur des situations et des circonstances, il monte sur ses grands chevaux. Tout le monde sait cela. Quand un petit bonhomme hausse le ton, ça lui sert de tremplin. Ça lui donne de l’assurance.

Il y a un peu de cette surélévation psychologique dans ce qu’on appelle « les grandes colères » de Carné. Ses vraies colères, provoquées par des remarques désobligeantes, des attaques injustes ou des contretemps fâcheux, se passeraient plutôt en dedans. Des signes extérieurs sont toutefois perceptibles.

On le voit bouger les yeux de façon anormale, puis faire mine de s’en aller en secouant les épaules. Carné fâché, c’est comme un gosse boudeur.

Il a une expression familière, favorite, très brève, qu’il emploie sur différents tons et dans plusieurs sens. C’est :

— Hein ? Quoi ?

Sur le ton curieux, cela signifie : « Qu’est-ce que vous dites ? »

Distant : « Si tu savais ce que je peux m’en foutre ! »

Agressif : « Est-ce que vous allez vous taire ? »

Explosif : « Vous commencez à m’emmerder ! »

Quand il se contente de prendre de l’altitude pour s’adresser à ses interprètes, il donne à sa voix une dure sonorité et il emprunte le style solennel :

— Dès que « Monsieur » X… sera disposé, nous pourrons commencer à répéter.

Il n’en faut pas plus, généralement, pour que M. X… s’approche et prenne la place qui lui était assignée. Mais, parfois, M. X… n’est pas à portée de sa voix. Il est encore dans sa loge. Ou il bavarde à l’autre bout du plateau.

Carné s’impatiente. S’il a les nerfs à fleur de peau – ça arrive et c’est excusable dans ce métier -, s’il n’a pas le temps de redescendre de son perchoir moral, il laisse percer son irritation et il décoche, d’une voix brève, coupante, une petite phrase qui pique ou qui cingle. Si un confident possible est à côté de lui, notre nerveux ami vide d’un coup son sac lourd de ressentiments. Une demi-heure après, il n’y pensera plus. Il sera fin prêt pour une nouvelle crise – comme disent ses familiers.

Je ne vois pas là de quoi le qualifier de coléreux ! Il y a d’autres metteurs en scène qui font beaucoup plus de bruit que Carné.

Il se permet quelquefois, et sans doute par nervosité, d’infliger à un interlocuteur une comparaison pas très flatteuse, c’est entendu. Que celui qui n’a jamais traité son prochain de ci ou de ça lui jette la première pierre !

Il vous confie volontiers, en soupirant, qu’il n’y a pas moyen de faire du cinéma en France, qu’il n’y a ni studios, ni artistes… Il lui sera beaucoup pardonné parce que en dépit de ces effroyables lacunes, il réussit à faire les films que vous connaissez…

Il y a chez Carné un côté « môme de Paname » qui est amusant. Il prend volontiers l’air du petit gars qui ne veut pas s’en laisser conter :

— Ah, non ! Salut ! Passe la main ! Moi, j’marche pas !

Ou il fait semblant de s’en aller :

— Si ça va comme ça, moi, j’laisse tomber !

Ces attitudes dissimulent des trésors de bonne volonté, et de volonté tout court. Marcel Carné, je veux le proclamer bien haut, est ce qu’on appelle un « boulot ».

Une fois qu’il est accroché à la préparation et à la réalisation d’un film, il est mordu, il est possédé.

Tout au long de son travail, il est tenaillé par le désir de faire pour le mieux. Une sorte d’anxiété s’empare de lui. Elle se traduit par des gestes non prémédités : il suce son pouce, il ronge ses ongles. Depuis la Libération, il a trouvé un ersatz : il mâche du chewing-gum. C’est l’un des plus sérieux emprunts qu’il ait faits à la technique américaine.

Avec ça, superstitieux comme une petite poule de Montmartre.

S’il se surprend à constater à haute voix que « ça ne va pas trop mal » ou que « ce plan-là sera terminé ce soir », il s’empresse de toucher du bois.

Hélas il n’a pas toujours du bois sous la main. Les machinistes, qui ont bon cœur, lui ont fait confectionner à l’atelier de menuiserie un fer à cheval… en bois, qu’il peut garder dans sa poche.

La bonne qualité du travail étant son souci dominant (et permanent) il sait respecter le travail d’autrui. Par exemple, il ne se permettrait pas de changer un mot dans une réplique sans en référer au dialoguiste — quitte à discuter avec celui-ci si le débat était nécessaire.

Il ne fait jamais photographier un plan sans être bien sûr de « tenir » le bon cadrage et le meilleur angle.

II est méticuleux dans son style.

S’il exige beaucoup de lui-mème, pourquoi n’exigerait-il pas à peu près autant de ceux qui travaillent avec lui ? S’il passe une heure à « faire un champ », pourquoi ne ferait-il pas répéter un geste à un artiste pendant dix minutes ?

La méticulosité de Marcel Carné est, sans aucun doute, ce qui donne appui à la seconde face de sa légende.

Le premier venu peut, sans se casser les méninges, tenir le raisonnement suivant :

Puisqu’il travaille avec beaucoup plus d’application qu’un quelconque grilleur de pellicule, il y passe plus de temps. Étant donné que le temps c’est de l’argent, ça doit coûter très cher. Et on se hâte de préciser : ça coûte trop cher. En apportant — comme il se doit — à cette affirmation un petit ton de confraternelle bienveillance…

Dans la situation actuelle de l’industrie cinématographique française, le réalisateur qui prétend soigner son ouvrage ne peut absolument pas fonctionner à toute vitesse et au rabais. Le matériel de nos studios est périmé, usé jusqu’à la corde… Les studios eux-mêmes…

Pour la construction des décors, les matériaux sont rarement à pied d’œuvre. Souvent on ne sait même pas où les trouver. Les câbles électriques ont des défaillances, des lampes foirent, des caméras tombent en panne. Dans les laboratoires de développement et de tirage, ça ne va pas mieux.

Si bien que lorsqu’on croit, après avoir aplani bien des difficultés et subi de nombreux contretemps, que l’image qu’on a pu enfin tourner est bonne, il arrive qu’un incident de labo flanque tout par terre. Si l’on tient à la qualité du résultat, il faut recommencer et, presque toujours, retrouver les mêmes difficultés !

Dans les milieux du cinéma, personne ne l’ignore, mais on dit :

— Ça n’est pas commode, d’accord. Pourtant Carné exagère. Il a trop d’exigences, il lui faut des décors compliqués et onéreux.

On prête à Cocteau ce propos caustique :

— Carné serait capable de faire raser Paris pour avoir un décor de terrain vague !

On conte des anecdotes, en se gardant bien de les expliquer, et on obtient ainsi ce qu’on appelle de « bonnes histoires ».

N’importe quel plaisantin de comptoir, n’importe quel rigolo de table d’hôte, n’importe quel échotier, est assuré de son petit succès quand il déclare que : dans Les Visiteurs du soir, Carné a dépensé un pognon fou pour faire planter des marguerites sur un terrain brûlé par le soleil. Celle-là, je l’ai entendue et lue si souvent que je veux la mettre au point.

Au mois de mai 42, Carné tourna les premières scènes des Visiteurs qui se jouent en extérieur, auprès de la fontaine. Le site était agrémenté d’un joli tapis de marguerites qui avaient poussé par leurs propres moyens. On ne manqua pas d’en utiliser la photogénie.

Les prises de vues furent interrompues pour profiter de la disponibilité des studios de Saint-Maurice où les intérieurs devaient être filmés. L’équipe ne revint dans le midi qu’au mois d’août. La fontaine était toujours là, mais le paysage environnant avait perdu sa fraîcheur printanière. Le sol était plus desséché qu’un cœur d’huissier et on n’y voyait pas plus de marguerites que de cocotiers au Groenland. Impossible de raccorder le désert avec l’Éden. Cette transformation à vue eût été inacceptable à l’écran.

Que faire ?

Retourner les premières scènes dans le nouvel aspect du coin ? On aurait perdu du temps et la poésie du tableau se serait trouvée compromise…

Alors, on décida de reconstituer le paysage. Parce que c’était la solution la plus simple et la plus élégante. On fit appel à la science des fleuristes de Grasse qui vinrent repiquer des marguerites au bon endroit. Ce qui n’était d’ailleurs pas un labeur de Romains. Voilà toute l’affaire !

Vous conviendrez qu’il n’y a pas de quoi en faire tout un plat.

Lorsque le journaliste Marcel Carné alignait dans Ciné-magazine ses « nuances » malicieuses sur les bons artisans et les génies, sur les grands films et sur les superproductions, il ne prévoyait pas qu’il serait lui-même, un jour, entrepris sur le même chapitre avec férocité, voire avec… mauvaise foi.

À propos des Portes de la nuit, on devait multiplier les pointes… Sans doute, l’absurde légende qu’on lui jette sur les épaules horripile Carné.

Mais comment s’en défaire quand tant de perfides et de niais conspirent à la lui ramener, sans cesse allongée et enluminée ?

C’est un peu comme le fameux papier à mouches, irrésistible accessoire d’un des plus vieux gags du cinéma…

Pour décoller cette fiction empoissée, il n’est qu’un dissolvant : l’eau lustrale du bon boulot. Et Marcel Carné sait en user.

On parle, on critique, on débloque.

Lui, il travaille.

Extrait du chapitre II, « Le surréaliste de Saint-Germain-des-Prés »

On peut dire que Jacques Prévert a recueilli le meilleur du surréalisme. Et que, sans rien abdiquer de sa façon de voir, il a pu se faire parolier de cinéma. Il apporte au moyen d’expression le plus populaire des idées et des propos qui n’ont rien de conformiste. Mais – et c’est là son fort — il ne s’embarrasse pas de cet hermétisme solennel et lugubre que d’autres cultivent comme le fin du fin de la poésie.

Le public le comprend et l’aime. Et, parce qu’il plaît au public, les producteurs de films le recherchent. Cela va de soi.

Dans les scénarios qu’il travaille, Prévert introduit régulièrement un ou plusieurs personnages selon son cœur : des hurluberlus à l’âme de poètes, des gars révoltés contre la société et les symboles respectés, des types dégoûtés, en pétard avec la vie.

On les lui a souvent reprochés – du côté des gens qui pensent en troupeau. C’était inévitable. Et ça n’a aucune importance.

Il aime Paris, bien entendu, mais dans Paris il a ses coins préférés. On le rencontre presque quotidiennement dans les parages du clocher de Saint-Germain-des-Prés. Une belle paroisse.

Malgré ça, il est attiré par la poésie un peu particulière du canal Saint-Martin, des docks de la Villette, des petites rues de la Chapelle où strident les appels des locomotives, des boulevards extérieurs que plafonne le métro aérien.

Pour aller de la rive gauche à la rive droite, il passe souvent par le pont des Arts, c’est une façon fort significative de tourner le dos à l’Institut…

Un jour, sur ce fameux pont des Arts, il a rencontré le chorégraphe Roland Petit. Les deux hommes ont parlé de choses et d’autres et notamment de leurs muses respectives. Quand ils se séparèrent, il était décidé que Prévert écrirait un ballet pour Petit. Il l’a écrit.

Quoiqu’il eût des tendresses pour les fleurs et les petits oiseaux, il n’envisagea pas un seul instant de composer un ballet pastoral avec un berger, une bergère et des animaux familiers. Il pensa tout de suite à ses décors de prédilection : les musettes de la rue de Lappe, le métro en l’air, le pont de Crimée…

Et ce fut Le Rendez-Vous que Boris Kochno monta au théâtre Sarah-Bernhardt, en juillet 1945.

Ça se passait dans des décors photographiques de Brassaï et sur une musique de Joseph Kosma.

À la sortie d’un bal populaire, un mendiant distribuait des fiches de « bonne aventure ». C’était ainsi qu’un jeune homme (Roland Petit) recevait l’arrêt du destin ; il mourrait dans la nuit. À un coin de rue, il rencontrait le Destin en personne (sous l’aspect de Roger Blin) qui lui confirmait la chose et qui lui remettait à toutes fins utiles un rasoir bien tranchant. Le jeune homme haussait les épaules, prétextant qu’il avait rendez-vous avec la plus belle fille du monde, et il s’en allait…

Effectivement, il rencontrait, du côté du pont de Crimée, une bien belle fille (Marina de Berg). La chorégraphie traduisait leur attraction réciproque, leur amour, leur joie de vivre. Un coup de sifflet lancé par le Destin rompait le charme : la fille égorgeait le jeune homme.

C’était très beau. Le réalisme se mêlait au merveilleux. Des personnages bien dessinés entouraient les protagonistes. Des chansons étaient interprétées par Fabien Loris. La musique de Kosma enveloppait le tout d’une atmosphère puissante, émouvante, empoignante. Il y eut ce qu’on appelle une presse magnifique.

Jacques Prévert, surréaliste de Saint-Germain-des-Prés, entrait en triomphateur au répertoire des ballets des Champs-Elysées.

Extrait du chapitre V, « Les portes s’ouvrent »

Je vais voir Carné dans son P.C. des studios Francœur.

C’est presque une visite de jour de l’An, puisque nous sommes le 4 janvier…

Mais je me garderai bien de lui souhaiter « une bonne et heureuse année ». Superstitieux comme je le connais, il serait capable de penser que je vais lui flanquer la poisse.

La maison Pathé est une curieuse maison. Les locaux affectés à l’administration sont aussi fuyants, aussi mouvants, aussi « transfigurables » que les studios eux-mêmes. À part les murs extérieurs et les escaliers métalliques, on n’est jamais sûr d’y rien retrouver. D’une semaine à l’autre, on culbute les cloisons, on en dresse d’autres… Là où il y avait un bureau il y aura un couloir, là où il y avait un couloir on ne verra plus rien. On fait venir les peintres, on badigeonne les plafonds. Bref, on recrée la maison. On croit toujours être dans des décors. C’est du cinéma.

Pour l’heure, la production des Portes de la nuit occupe plusieurs pièces. Dans l’une, grouillent des régisseurs, des assistants, des secrétaires. Le chapeau en arrière du crâne, la cigarette au bec, des gars tapent furieusement sur des machines à écrire. Un autre, les pieds accrochés au bord d’un bureau, téléphone avec véhémence. Il y en a qui sont debout, les mains dans les poches, qui regardent, qui écoutent, qui attendent. Ça fait penser à quelque scène d’un film de gangsters…

Plus loin, au bureau de la décoration, les assistants de Trauner sont penchés sur des épures, préfigurations mathématiques des grandioses constructions qui s’élèveront sur les plateaux et les terrains de Joinville. On me parle avec fierté d’une scrupuleuse reconstitution de la station de métro Barbès-Rochechouart.

Et voici le centre de cette activité. Une grande pièce avec une grande table de travail derrière laquelle se tient le grand chef de manœuvre, l’entrepreneur général, le patron. En deux mots : Marcel Carné.

II est élégant, comme toujours. Son costume est artistement composé. Harmonie de marron et de beige. Un gilet de lin fait une tache claire sous le veston brun. Sa cravate est de la couleur qu’ont les citrons quand ils prennent la peine d’être traditionnellement jaunes. Je connais Carné, je connais ses films, je sais donc à quoi m’en tenir. Mais il me semble que si je le voyais pour la première fois et si j’ignorais tout de son travail, je penserais qu’un garçon qui s’habille avec un tel goût doit être méticuleux et raffiné dans ses mises en scène.

Bien entendu, je garde cette réflexion pour moi, et je demande au réalisateur des Portes de la nuit où il en est de ses travaux d’approche. Il me montre des plans qui sont étalés devant lui. On y voit les quais parisiens qui bordent le canal de l’Ourcq. C’est en quelque sorte la carte des opérations.

Depuis deux ou trois nuits, Carné fait des promenades nocturnes avec Trauner et Agostini pour repérer les extérieurs. Ces promenades se sont prolongées en séances de travail, avec essai des éclairages. Il brandit une photo du pont de Crimée. Photo nocturne remarquablement ciselée par la lumière. C’est très beau.

— Hein ? me dit-il simplement.

Et je réponds avec non moins de simplicité : — Oui.

Les définitives prises de vues nocturnes et extérieures vont commencer dans quelques jours. Par un froid de canard. Carné est prêt à braver les rigueurs de la température. Dans un coin de son bureau, il a une canadienne admirablement calfeutrée et des gants fourrés comme de bons chocolats d’avant guerre. Je crois même qu’il a des bottes de trappeur. On pourrait croire qu’il se prépare à filmer une histoire du Grand Nord tirée d’un roman de James-Olivier Curwood.

Je crois vous l’avoir déjà dit : c’est un gars qui ne laisse rien au hasard. Il veut rester insensible au harcèlement des troupes sournoises du général Hiver.

Extrait du chapitre VI, « Rien ne va plus »

Samedi 12 janvier.

Comme je vous l’ai déjà dit, Marlene Dietrich n’a pas encore donné son accord. Elle potasse le scénario, elle le grapille, elle le suçote, elle le décortique. Elle l’examine à la loupe, elle le regarde par transparence. Elle le parcourt en panoramique. Elle le sonde en plongée…

Elle se demande quelle allure elle aura là-dedans.

Elle cherche à se suivre des yeux dans le dédale de cette histoire prévertienne. Elle imagine quels effets de costume elle pourra faire en tournant telle ou telle scène.

Jacques Feyder a écrit à propos de cette vedette :

« Ses conceptions pour habiller son personnage ne tiennent aucun compte du scénario, des contingences, de la situation de l’héroïne, de son milieu social. Il s’agit de revêtir des « toilettes Marlene Dietrich ». Voilà l’essentiel ! Et si une invraisemblance s’avère trop flagrante, elle demande tout simplement qu’on modifie cette phase du scénario et elle arrive à l’obtenir. Elle a tant de charme. »

Bien sûr, elle a du charme mais, justement, il paraît qu’elle s’est mis dans la tête que, dorénavant, le charme ne lui suffirait plus. Elle ne veut plus jouer les poupées superbes et désirables, elle prétend rompre avec les habitudes des « glamour girls ». Ce qu’il lui faut maintenant, à Marlene, c’est de la profondeur, de la psychologie complexe, des sentiments torturés, de la vie intérieure. Des rôles à la Bette Davis, en quelque sorte. Ou bien encore de l’Ibsen – mais de l’Ibsen habillé par Schiaparelli.

Est-ce qu’il y a de ça dans Les Portes de la nuit ?

Ça ne lui semble pas.

Elle relit les scènes, ses scènes, les unes après les autres, sans trouver le détail séducteur qui pourrait la convaincre. Et elle ne donne toujours pas sa réponse. Carné commence à en avoir marre. Mettez-vous à sa place ! Il a l’impression de se mouvoir dans une atmosphère toute chargée d’entourloupettes. Il présume que sa « vedette » va, dans quelques jours, lui glisser entre les doigts — si je puis dire. Il sent aussi que, si Marlene s’en va, Gabin disparaîtra dans son sillage…

D’autre part, il a pu se rendre compte, Carné, que ce n’est pas la présence de ce « couple idéal » qui assurera à son film la classe internationale. Le monde entier n’en est plus à attendre avec une fébrile impatience « le prochain film de Marlene Dietrich ». Ce qu’il demande, ce qu’il espère, le monde entier, c’est du bon film, du bien fait, de l’intéressant, avec de la vraie vie qui palpite. Et du tel film ça peut se faire sans le concours de stars d’appellation contrôlée…

Actuellement, il y a un film qui remporte un succès fou. Un film suisse : La Dernière Chance, de Léopold Lintberg. Un film sans vedette. Il y a aussi une certaine Bataille du rail qui se passe de « têtes d’affiches » et qui n’en fait pas moins un certain bruit…

Les stars devraient bien méditer là-dessus au lieu de se figurer placidement que le public universel est toujours en train de bayer autour de leur piédestal.

Carné, qui ne voit pas les choses sous le même angle, est bien décidé à faire son film. Avec ou sans Marlene.

Pour ne pas être pris au dépourvu, il fait des essais avec des artistes moins connues mais qui ont déjà montré des qualités certaines au théâtre ou à l’écran. Il « essaie » ainsi Maria Mauban, Hélène Constant.

Mardi 15 janvier.

Ça y est !

Marlene Dietrich a déclaré qu’elle ne tournerait pas dans Les Portes de la nuit. Après avoir harcelé ce pauvre Prévert pour lui faire modifier le scénario, après avoir apporté elle-même un scénario qui n’était pas piqué des hannetons, elle affirme que, décidément, le rôle ne convient pas au nouveau style qu’elle veut adopter. Dans une lettre qu’elle adresse à la maison Pathé, elle formule un grief inattendu.

Je suis bien trop discret pour citer une correspondance privée. Mais la vedette démissionnaire a confirmé son point de vue dans une missive adressée – aux fins de publication – à un journal. Là, il n’y a plus à jouer les petits scrupuleux. Voici donc ce qu’elle écrit, Marlene :

« Je notais que plusieurs scènes du film Les Portes de la nuit, évoquant des attitudes regrettables sous l’Occupation, créaient dans certaines parties de ce film une atmosphère qui m’apparaissait comme pouvant constituer une mauvaise propagande à l’étranger, ce qui me rendait pénible d’y apporter mon concours. »

Ce lâchage est embêtant, dans un sens. Mais, dans un autre, il rend la situation plus claire… Marlene a répondu « non », mais un « non » c’est quand même une réponse. On est fixé. On sait qu’on ne peut pas compter sur Marlene. On comptera sur une autre…

Extrait du chapitre XI, « Le chantier de la rencontre »

Jeudi 18 avril.

Cet après-midi, je tombe en plein drame. On doit tourner la scène dans laquelle le clochard-Destin joue sur son harmonica la chanson des Feuilles mortes. Or, Jean Vilar ne sait pas complètement la chanson. Carné estime que Kosma aurait dû la lui faire apprendre. Il engueule donc Kosma, et son assistant, et aussi ce pauvre Vilar.

Hier, Carné s’est cassé les pieds. Au sens exact du terme. Il est tombé et il s’est esquinté les deux gros orteils. Ça ne le rend pas spécialement joyeux. Il travaille en chaussons. Cette anicroche musicale tombe mal, par-dessus cette histoire de pieds… Le metteur en scène va cacher sa mauvaise humeur dans sa loge.

Pendant ce temps, Vilar s’efforce de se mettre à la page. Les gars du son lui serinent l’air qui a été enregistré par les ondes Martenot. L’air que tout le monde, dans le studio, connaît déjà.

Carné revient. Pour limiter le temps perdu, il s’occupe d’un gros plan : une tête de lion, en similipierre, sur laquelle des prénoms ont été gravés : Pierre, Dédé, Gisèle, Malou, Cricri… Cette étude de graffiti lui calme les nerfs. Grâce à cette diversion, le retour à la bonace s’effectue en beauté. Heureuse détente qui se manifeste sur tous les visages ! On est dans un « climat » qui permet d’aborder utilement la scène de l’harmonica. En vérité, il s’agit d’un play-back. Vilar ne joue pas pour de bon – le son réel sera enregistré par un harmoniciste — mais il doit tout de même jouer Les Feuilles mortes, tout au moins en avoir l’air. Il est assis au bas d’une échelle de meunier. Un diffuseur lui envoie la musique enregistrée. Il doit « coller » à cette musique.

Carné lui explique quelle doit être son attitude :

— Il faut que ce soit le Destin qui joue avec naturel, sans se soucier de rien, et non pas un monsieur qui peine effroyablement.

Pour cette raison, il insiste sur ce point que d’autres tiendraient pour un détail sans importance : il faut que l’harmonica glisse légèrement sur les lèvres, sans que la tête de l’instrumentiste remue. La tête ne doit pas bouger de droite à gauche et de gauche à droite comme pour chercher les trous de l’instrument.

On arrive à des résultats satisfaisants. L’image avait été longuement travaillée auparavant. Agostini et Bac ont eu l’œil… Plus tard, à propos de ce tableau du clochard-Destin jouant de l’harmonica dans un coin du chantier, des amateurs parleront de « clair-obscur ».

Considérons l’ensemble du plateau. Dans un coin du décor, l’acteur et les techniciens enregistrent ce moment du film. À l’extérieur du champ, il y a des auditeurs machinistes, électriciens, habilleuses, quelques visiteurs. Tous ont déjà dans l’oreille la musique de Kosma : mélopée nostalgique, rendue plus nostalgique encore par le surréalisme des ondes Martenot, qui sort, obsédante et empoignante, du diffuseur.

Des lampes à arc jettent une lumière blanche sur l’invraisemblable fouillis du chantier, donnant une allure spectrale aux statues de faux marbre, aux boulins et aux chevrons dressés vers le ciel.

Tous les assistants écoutent, comme fascinés, cette musique dont les notes soupirent dans leur tête. Leurs visages ont des expressions typiques. Nettement médusés. On dirait qu’ils se rendent compte de leur participation à un instant solennel. À la naissance d’une chanson. Au premier envol d’une chanson qui, dans quelques mois, tournera sur tous les phonos, hantera tous les postes de radio, jaillira sur toutes les lèvres :

C’est une chanson qui nous ressemble Toi qui m’aimais Moi qui t’aimais…

La scène d’amour entre Yves Montand et Nathalie Nattier

Vendredi 26 avril.

Je voudrais appeler cette séance « Une leçon d’amour dans une baraque sans murs ». Et voici pourquoi.

0n est toujours dans la fameuse cabane du veilleur de nuit.

Quand je dis « dans », c’est une façon de parler. Il ne reste plus grand-chose de cette baraque. Plan après plan, on en a enlevé tous les murs (ils ont été remontés vers les cintres). On en replace un bout, de temps en temps, pour faire le fond d’une image.

On va tourner la grande scène d’amour, qui d’ailleurs sera courte. Elle sera grande par son importance affective, par le coup au cœur qu’elle portera au public. C’est pendant la projection de cette scène-là que, dans les salles obscures, les poitrines se gonfleront, que les gorges se serreront, que les couples spectateurs se rapprocheront et joindront leurs mains avec une vigueur qui fera craquer les phalanges.

C’est la scène éloquente et passionnée, utile et agréable, indispensable et inévitable. Scène dangereuse car, en la tournant, il faut éviter de s’engluer dans le style « carte postale ».

Matou, qui était bien fatiguée, s’est allongée sur le lit rudimentaire. Avec son beau manteau de fourrure. Diégo est auprès d’elle, penché sur elle. Ils sont à l’extrême bout des confidences et des aveux. Ils n’ont plus rien à se dire. Ils sont exactement à point pour le baiser qu’impose le destin. L’instant est solennel.

L’accord sentimental des deux jeunes gens va être scellé devant une trentaine de personnes : opérateurs, électriciens, machinistes, et surtout devant celui qui dicte tout, devant le metteur en scène, exécuteur des volontés du Destin et des intentions du scénariste.

Sur le scénario, le tableau est indiqué de façon simple et discrète, mais il s’agit de matérialiser cette notation de Prévert. De l’inscrire, de l’encadrer dans le rectangle obligatoire de l’écran.

Question de mise en place, de distance. Question d’angle de prise de vues. Question d’éclairage. Carné, Agostini et Bac doivent composer là-dessus. On va considérer la chose en contre-plongée.

La caméra est descendue de son pied. On la pose sur le sol et on lui redresse le nez en direction des personnages qui se trouvent à une vingtaine de centimètres au-dessus d’elle.

Agostini fait placer les lumières.

Carné fait placer les artistes.

— Regardez-vous, bon Dieu ! leur crie-t-il. Et spécialement à Montand :

Ne regarde pas par ici !

On essaie des attitudes. Nathalie Nattier passe son bras gauche derrière le cou de Montand. C’est très bien ainsi, et le metteur en scène en convient. Et voici Carné allongé par terre, derrière la caméra, l’œil fixé à l’oculaire. Tout à l’heure quand il se relèvera, il aura de légers ennuis avec ses pieds encore douloureux de la bûche de l’autre jour.

On répète.

Le mouvement de Matou est bon, mais Diégo doit dissimuler sa main qui ferait une « tache » dans l’ensemble. Un petit bout de dialogue et on passe au baiser proprement dit. Un double baiser, pour être exact. D’abord, un premier contact qu’en langage militaire on appellerait « de reconnaissance », puis un baiser plus consenti, plus achevé, plus savouré.

Yves appuie, très consciencieusement, sur le second épisode.

— Ça va, ça va, dit Carné. Les machinistes remettent en place un morceau de cloison. Les électriciens, selon les indications du chef opérateur, apportent quelques retouches aux éclairages. Un drapeau par-ci, un tulle par-là, modèrent l’ardeur des projecteurs. Le feu d’une lampe arc tombe sur les cheveux fous de Montand. Cette chaleur est désagréable à notre jeune premier qui dit :

— Si j’avais pu enlever ma veste !

À ces mots, Carné, qui entrevoit l’effet photographique que pouvait produire la chemise, s’exclame :

— Ç’aurait été du joli !

Mais si on laisse son veston à Diégo, on allège la tenue de Matou. Carné fait enlever les épaulettes intérieures du manteau afin que le mouvement de la manche soit plus gracieux. L’habilleuse Germaine se précipite. Avec dextérité, elle extirpe le capitonnage provisoirement gênant. Nathalie reprend sa place sur le lit. Agostini soigne l’éclairage de l’artiste. Il fait entrer Malou dans son système lumineux.

— Remontez la tête en arrière… Là… c’est très bien !

C’est même si bien qu’il appelle Arakélian : — Maquillez !

Le metteur en scène sursaute joyeusement : — Alors, c’est prêt ?

— Prêt, confirme Agostini.

Le plus beau mot de la langue française dans la bouche d’un chef opérateur, apprécie Carné.

Bac s’installe commodément, si l’on peut dire, à terre derrière la caméra. Viguier apporte à celle-ci sa ration de pellicule. — Je voudrais voir un peu dans l’appareil, dit le réalisateur.

Bac lui fait place. Les acteurs reprennent la scène. Carné explique à Montand comment il doit se tenir, se pencher sur Nathalie. Ce n’est pas tout à fait au point, mais la patience de l’animateur des Portes de la nuit est aujourd’hui inépuisable.

Dans Les Enfants du paradis, raconte-t-il, on a tourné vingt-sept fois la scène de la ruelle avec Arletty et Barrault. Tout cela pour avoir cette réplique : « Comme c’est simple l’amour ! »

Pour l’instant, le brave Montand n’est pas tellement à son aise. Pour donner à sa tête et à ses épaules l’attitude qui contribuera à la beauté de l’image, il doit tenir le reste de son grand corps dans une posture fort incommode. Bac suggère une position de départ. Carné regarde dans l’appareil : — Très joli ! déclare-t-il. Garde-la le plus longtemps possible !

— C’est que, fait Yves, je ne sais pas si je pourrai, je suis en équilibre instable.

Qu’à cela ne tienne ! Pour lui permettre de garder la pose, on lui dépêche un accessoiriste qui lui tiendra la main, celle qui est en dehors du champ, bien entendu. Ce précieux auxiliaire le maintient à bras tendu, dans l’attitude bien connue des hâleurs de la Volga ou du canal de l’Ourcq.

Tout est en place, le mouvement a été répété. On tourne pour de bon. Le perchman a approché son micro afin de recueillir les tendres murmures des deux jeunes gens. Mais Diégo s’embrouille un tout petit peu dans son texte. Il envoie un morceau de phrase à la place d’un autre. Pas grand-chose, une simple substitution de verbe, mais ça suffit pour ne pas coller. Il faut donc recommencer, pour le son.

Le moment est venu de parler d’Archaimbaud, le chef opérateur du son.

Il fonctionne dans une cabine roulante placée en marge du décor. Casqué d’écouteurs, il se rend compte de ce qui va et de ce qui ne va pas. Il sait quelle sera la qualité de l’enregistrement sonore. C’est un expert.

Quand il a fait répéter une réplique, Carné crie : — Bon pour le son ?. Mais, alors qu’il croit Archaimbaud à quinze ou vingt mètres de là, dans sa boîte à roulettes, l’ingénieur du son se trouve miraculeusement à côté de lui, il paraît avoir surgi du sol, comme un personnage de Méliès.

En rejetant un peu de fumée de sa cigarette, il dit :

— Ça va…

Mais, souvent, il fait une réserve. Il signale quelque chose qui accroche, un sifflement, un chuintement, un bruit parasite, ou simplement un mot que sa machine diabolique ne consent pas à digérer. Dans ces cas-là, on recommence.

Le point culminant de la scène, le double baiser, est particulièrement réussi, surtout dans son deuxième temps. Soutenu par le robuste Roncin, Diégo s’y attarde, en connaisseur.

Machinistes et électriciens n’en perdent pas une miette. Ils considèrent cela avec une indulgence attendrie, pareils à des mamans qui admirent les ébats de leurs bébés.

Le dialogue est au point. Aussi au point que le baiser, ce qui n’est pas peu dire. On tourne une dernière fois. Les répliques sont échangées avec émotion. Le premier baiser est prometteur, et le second tient les promesses de l’autre.

Montand se détache du visage de Nathalie. Il lève la tête et, pour savoir si cet enregistrement est définitif, il questionne les opérateurs :

— C’était bon ?

Un machiniste se scandalise drôlement :

— Ça alors ! C’est lui qui demande si c’était bon !

Après, on tournera la scène en contrechamp.

Cette fois, pour maintenir Montand, Roncin, ingénieux, lui passera une courroie sous les aisselles.

Voilà comment on fabrique les baisers qui font rêver les jeunes spectatrices !

Extrait du chapitre XII, « Barbès-Rochechouart »

Samedi 1er juin.

Aujourd’hui, on doit inaugurer la belle piste en ciment qui a été étalée sur le sol du décor Barbès. Partant d’un angle, elle s’avance en diagonale jusqu’à la grille du métro.

On va tourner les ultimes scènes du film. Celles qui se passent à l’aube.

Deux cents figurants ont été convoqués. Ils sont là, la plupart vêtus en ouvriers et portant la musette ou la mallette à casse-croûte. Il y a aussi des femmes, des cyclistes, les indispensables flics, d’authentiques clochards et chiffonniers, des employés du métro. Quelques-uns passent à la salle de maquillage où fonctionnent Arakélian et ses aides. On a fait venir aussi de la grosse figuration : un camion et une benne de la SITA.

Hier après-midi Carné s’est déjà livré à des essais. Il continue ce matin.

II s’agit de savoir comment il effectuera son travelling panoramique. Il dispose d’une grue montée sur un chariot qui, avec son volant de direction et ses roues caoutchoutées, ressemble vaguement à une automobile-jouet. La caméra est fixée sur une plate-forme au bout de la grue et l’ensemble paraît s’articuler normalement. Le chariot est amené tout près de la grille, pour bien avoir l’image de Montand qui entre dans la station. Puis il va être reculé tandis que la grue hissera doucement la caméra.

L’appareil découvrira progressivement la vue générale de la station avec les gens qui descendent, les gars qui partent au boulot. Il cueillera le passage de la SITA et, quand le plan général sera cadré et stabilisé, Vilar traversera le champ de bout en bout d’un pas tranquille.

On ne répète pas immédiatement avec toute la figuration. Il faut d’abord répéter pour le matériel… Avec des engins tels que cette grue et ce chariot, on ne sait jamais bien où l’on va. Ils ne représentent pas le dernier mot de la technique. Le chariot est poussé par une escouade de machinistes et la grue est manœuvrée à l’aide de deux cordes (je devrais dire des fils, pour parler le langage consacré). Incontestablement, ça vous a un petit air ancien.

Ça ne marche pas tout droit — c’est bien le cas de le dire — et Carné décide d’essayer un autre appareillage.

Les ateliers de la maison Pathé ont construit un « ascenseur roulant » dont l’aspect nous plonge très loin dans la nuit des âges. C’est un bâti, haut de quatre à cinq mètres, à l’avant duquel une plate-forme destinée à recevoir la caméra peut évoluer dans les sillons de deux glissières verticales. Un câble, passant par deux poulies au sommet de l’édifice, réunit cette plate-forme à un contrepoids placé à l’arrière. Les deux extrémités du dispositif sont mobilisées par les fils, comme dans le truc de la grue. En somme, c’est un bon appareil de machinerie théâtrale.

Monté sur quatre roues, il prend un air belliqueux qui évoque les machines de guerre antiques, ces hélépoles qu’on roulait jusque devant les murailles de la ville qu’on voulait assaillir.

Ici, on ne va pas se lancer à l’assaut du métro, mais à la conquête de la belle image. Ce qui est encore plus difficile !

Les chariots de guerre pouvaient s’amener en chaloupant, ça n’avait pas d’importance. Le char de prise de vues, lui, ne doit avoir ni faiblesses, ni tremblements. Pas question de rouler de guingois. Il faut circuler dans l’axe et l’ascenseur doit glisser posément, sans à-coups.

Naturellement, on n’obtient pas ça à la première tentative. Ni même à la deuxième, d’ailleurs.

Marcel Carné, qui s’est offert plusieurs parties de balançoire avec la caméra, sur les deux appareils, commence à s’impatienter.

Il a plus de cent figurants qui sont parqués là-haut sur une passerelle et qui attendent le signal pour participer au mouvement. Il piaffe pour eux. Pour mettre le roulage au point, il faut accomplir quelques besognes accessoires. Entre autres, il faut relever l’extrême bord du plafond du décor qui fait obstacle à la course de l’ascenseur. De plus, il faut « meubler » un coin vide qui ne peut être décemment photographié ainsi. On le couvre avec des feuilles de contreplaqué. Comme par hasard, on n’a pas de feuilles assez grandes. On se résigne à bricoler avec de petits morceaux qu’on maquillera à la peinture.

Ce n’est pas ça qui va ramener la sérénité dans l’âme du metteur en scène.

Et voici qu’un quidam arrive comme des cheveux sur la soupe. Il tient un bout de papier, et il explique à Carné :

— On m’a convoqué pour la figuration, il y a quinze jours. Je n’ai pas pu venir, j’avais une crise cardiaque. Est-ce que je ne pourrais pas faire mon petit cachet aujourd’hui ? Je suis un vieux cabot, j’ai besoin de travailler…

Carné jette un regard sur lui et il dit à Blondy de conduire le pauvre type à la régie, afin qu’on le récupère pour aujourd’hui. Le bonhomme se répand en remerciements. Il attrape la main du metteur en scène et il la serre avec une chaude reconnaissance.

Carné le gratifie d’un sourire. Au fond, ce brave vieux lui a, sans s’en douter, procuré un motif de satisfaction.

Ce n’est pas comme le chariot-ascenseur… De ce côté-là, ça ne va pas comme sur des roulettes. Pour être plus précis, je dois dire que ce sont les roulettes qui font des blagues. Elles écorchent la piste, elles font des trous dans le ciment (du beau ciment « électrique » pourtant, qu’on a eu bien de la peine à trouver !) et ces creux occasionnent des secousses au malheureux engin.

Il est urgent de prendre des mesures réparatrices… Mais lesquelles ? Faire des « stoppages » au ciment ? Boucher les trous avec du plâtre à modeler ? Les architectes décorateurs se concertent, discutent avec les cimentiers…

Carné préfère ne pas s’en mêler.

Il arpente, il arpente…

Là-haut, les figurants attendent toujours qu’on fasse appel à leur concours. Ce ne sera pas pour tout de suite !

Alors, le metteur en scène les envoie à la soupe. Il libère également Vilar, mais il garde Montand dont il a besoin pour régler son départ. Le gars Yves reste encagé comme un jeune lion derrière les grilles du métro.

Une matinée pour rien.

Une matinée perdue.

Et les frais qui courent…, qui courent…

Extrait du chapitre XIV, « Dans les rues et sur les quais »

Mercredi 3 juillet.

Depuis trois jours, nous avons droit à une température quasi saharienne. Les thermomètres les moins démagogiques signalent du 35 à l’ombre. Ce soir, le quartier de la Chapelle est en émoi. Tout au long de la rue Philippe-de-Girard, de la rue Perdonnet à la rue Riquet, des camions de la maison Pathé ont déposé des stocks de matériel : des projecteurs, des câbles, des praticables. Des machinistes et des électriciens mettent les choses en place, grosso modo. Des branchements sont effectués avec le concours d’ouvriers de la C.P.D.E.

Il y a nettement de quoi ameuter la population, surtout avec le concours de cette première grosse chaleur qui jette les gens à la porte de leurs logements étouffants. N’importe comment, ils seraient descendus faire un tour. Ils se seraient répandus le long du boulevard, sous le viaduc du métro. Le cinéma venant usiner dans leur quartier leur donne une raison de plus pour être dehors.

Ils sont là en négligé. Savates aux pieds et pas de veste sur les épaules. Il y a même des élégants en déshabillé : pyjamas ou peignoirs légers. Les possesseurs de balcons se sont commodément installés. Ils ont même fait venir des voisins et des amis. À en faire péter les consoles de leur plate-forme.

Ces amateurs seront déçus. On ne filmera pas de scènes sensationnelles. Il n’y aura pas de vedette à voir. On va simplement photographier la rue en travelling pour avoir le « paysage » qui se déroulera devant le pare-brise de l’auto qui emmènera Malou à Lariboisière. Ce ne sera pas un travelling au chariot, bien entendu. La caméra sera montée sur une automobile spécialement équipée pour cet enregistrement. Pas de spectacle extraordinaire, par conséquent.

Mais il n’en faut pas beaucoup pour occuper les badauds. Blondy me signale que, tout à l’heure, ils étaient exactement quarante-trois à regarder un électricien en train de faire une épissure !

Comme le « climat » des Portes de la nuit est résolument hivernal, on n’a pas besoin, au milieu de la rue, de tout ce populo en tenue d’été ! Les assistants de Carné, aidés de quelques chefs de groupe, essaient de convaincre les curieux qu’ils perdent leur temps.

— Ils disent qu’on verra rien, c’est pour qu’on les débarrasse, déclare une fille à qui « on ne la fait pas », et puis quand on se sera barré les artistes vont rappliquer… Paraît que c’est Paul Bernard qui joue là-dedans…

— Paul Bernard ? répète sa copine. Ah oui… celui qui faisait Roger-la-Honte…

Rue Philippe-de-Girard, les informations sont moins sûres qu’au bord du canal ! En attendant, le public est toujours là, qui frange les trottoirs.

Les assistants et quelques autres gars de l’équipe, se tenant par la main, forment une chaîne qui barre la rue. Ils entreprennent de descendre jusqu’à la rue Pajol en refoulant les curieux. Cette stratégie semble donner de bons résultats. Illusion ! Il revient des badauds par tous les bouts : du boulevard de la Chapelle, de la rue Pajol, de la rue du Département…

La présence de tous ces importuns n’empêche pas Philippe Agostini d’accomplir méthodiquement sa tâche. Cette fois, il a un grand champ d’action, quelque chose comme deux cents mètres de long. Lui et son chef électricien Berger, on les voit partout. Ils s’occupent, d’une part, d’améliorer l’éclairage de la voie publique en doublant chaque bec électrique d’une lampe de renfort et d’autre part, d’aménager un éclairage particulier à l’usage des murs, des trottoirs et de la chaussée, à l’aide des projecteurs qui ont été apportés et qui, bien entendu, sont planqués en dehors du champ.

Sur indications du chef opérateur, les peintres procèdent à la toilette du macadam et des pavés, à grands coups de Vermorel chargé d’eau ou de silicate. Toujours cette fameuse question des « taches ». Ce singulier travail fait rigoler les spectateurs pour qui cet arrosage a l’air d’une blague.

Carné n’est pas encore là. Ça vaut mieux : l’insistance de cette foule encombrante lui ferait piquer une crise.

Bac, Viguier et leurs aides préparent la voiture-travelling. Ils y installent trois caméras automatiques dont les trois moteurs sont réglés sur une même vitesse. Ces appareils sont pourvus d’objectifs différents : ainsi, on aura à choisir entre trois bandes. Avec des feuilles de contreplaqué, les machinistes ont fait aux caméras une sorte d’abri dont l’ouverture antérieure correspond à l’espace de visibilité qui s’offre au conducteur de la véritable voiture engagée dans le drame, la fameuse Buick. De même, deux projecteurs fournissent la lumière qui est censée rayonner des phares de l’automobile.

Voici qu’arrive Carné. Il descend de sa voiture au carrefour Pajol et, d’un coup d’œil circulaire, il envisage la situation. On dirait un général arrivant sur le théâtre des opérations, ou mieux, le préfet de police débarquant au milieu de la place de la République par un Premier Mai de la belle époque…

L’heure s’avance. Peu à peu, les badauds regagnent leurs pénates, mais il demeure des groupes d’irréductibles, d’obstinés, de mordus. On les parque, non sans mal, derrière des cordes. Là, ils peuvent continuer à discuter, à échanger des impressions vasouillardes. Un service d’ordre a été demandé à qui de droit. Au début, on n’a vu que deux ou trois agents. Eu égard à la longueur du « décor » et à la densité des curieux, c’était peu. Mais, en même temps que le nombre des spectateurs diminue, il arrive d’importants contingents de sergents de ville…

La voiture effectue un premier trajet, au ralenti, pour vérifier si le champ est bien déblayé. On s’aperçoit qu’il faut effacer quelques praticables qui soutiennent des projecteurs et déplacer des stocks de matériel qui seraient malvenus dans le paysage.

Dans le haut de la rue Philippe-de-Girard, en allant vers la rue Riquet, les ruines qui résultent du bombardement de la gare de la Chapelle (1944) prennent, sous les rayons incidents des casseroles à Agostini, un aspect impressionnant.

Par là, il y a moins de monde. Seulement des gens aux fenêtres et quelques petits groupes dans les coins de portes.

— C’est pas intéressant, fait une femme, mais par ce temps-là on est mieux ici que dans son lit !

Une autre femme tient un chien en laisse et l’animal aboie, sans souci de l’heure tardive. Une voix tombe d’un troisième étage :

— Vous pourriez pas lui faire fermer sa gueule à celui-là ?

Dignement, la propriétaire du toutou riposte :

— Tu ferais mieux de boucler la tienne, eh tordu !

Ce qui lui vaut ce rappel à l’ordre :

— Sois polie, espèce de salope !

Le chien continue de gueuler et sa maîtresse, traduisant la pensée de l’animal et l’associant à la sienne, envoie au protestataire :

— On t’emmerde, vieux fumier !

Ça dure comme ça pendant cinq minutes et, des deux côtés, on se résigne enfin au silence. Parce que — n’est-ce pas ? — on n’a pas été mis sur terre pour s’engueuler…

Une heure trente. Il y a encore des paquets de curieux.

Je vais voir du côté de la voiture qui est arrêtée à son point de départ, dans le haut de la rue. Visiblement, il y a quelque chose qui ne gaze pas. Renseignement pris, c’est un des appareils qui ne veut pas tourner. Carné me paraît tout à fait blasé sur la question des incidents techniques. Qu’un moteur soit grippé, après que, dans la journée, la chaleur ait compromis le développement des vues enregistrées la veille, ça ne fait jamais qu’un maillon de plus qui s’ajoute à la longue chaîne des empoisonnements :

— On n’a même plus la force de réagir, soupire le metteur en scène.

Pour l’heure, on va se contenter de répéter, avec les deux caméras valides, ce travelling de 250 mètres.

Sur la voiture, il y a les opérateurs, et puis Carné qui émerge derrière la boîte aux caméras… Des électriciens… Des assistants… Beaucoup de monde, en somme.

En avant, roule une autre voiture. Une voiture de reconnaissance, une éclaireuse. À son approche, les riverains de la rue Philippe-de-Girard se camouflent derrière leurs portes. On les a déjà prévenus qu’ils n’étaient pas dans la course et même qu’on les tenait pour parfaitement indésirables dans la perspective. Une troisième auto vient derrière le travelling, et à la même allure (quelque chose comme du 78 à l’heure, précise le chauffeur). Elle transporte d’autres membres de l’état-major du film, notamment Jeanne Wita, la script-girl.

Dans son espèce de tourelle de commandement, Carné a vraiment grande allure. Il fait penser à quelque triomphateur antique dressé sur son char de victoire. Plus tard, quand nous serons vieux, à l’époque où — qui sait ? — la rue Francœur s’appellera peut-être la rue Marcel-Carné, je raconterai ça aux petits enfants sur le ton emphatique du père Théramène :

– Il était sur son char…

Plusieurs fois, on reconnaît ainsi le terrain, avec toute la caravane, avant de tourner pour de bon. Enfin, on filme. À plusieurs reprises, comme il se doit. À chaque coup, des cyclistes vont en avant pour s’assurer que rien ne cloche et pour avertir les passants qui peuvent s’aventurer dans le champ. On arrive ainsi au petit jour. Il faudra revenir, la nuit prochaine : on photographiera la rue dans l’autre sens. Ce matin, les gars vont rembarquer tout le matériel dans les camions et ils le rapporteront ce soir…

Quelques bistros sont restés ouverts toute la nuit. Ils ont reçu la visite des cinéastes et les spectateurs errants y ont fait plus d’une escale, car la curiosité donne soif. Vers trois heures du matin, une mariée et sa petite escorte traversent le carrefour. C’est comme un épisode d’une comédie de René Clair qui s’égare dans le décor d’un drame de Marcel Carné.

Le café qui fait le coin de la rue du Département a eu, durant toute la nuit, un air « pas comme d’habitude ». II s’est trouvé absorbé par l’aventure cinématographique. Ses portes étaient strictement tenues fermées lorsque devait passer la voiture « photographique ». Les gros projecteurs placés à l’extérieur illuminaient sa vitrine et découpaient sur ses rideaux des silhouettes fantasmagoriques. À l’intérieur, même lorsque le travail est terminé, on trouve des gens de cinéma en tête à tête avec des blanc-vichy, des diabolos, des grands coups de rouge ou des cafés bien forts. Les petits gars du quartier, qui viennent « s’en jeter un » après une drôle de nuit passée à ne rien faire et à ne rien voir, sont galvanisés par ces présences et ces lumières inhabituelles… Ils ont conscience de vivre des heures hors série… Ils s’efforcent de trouver des mots qui marqueront ces instants-là. Peut-être même que, demain, ils auront la conviction d’avoir fait personnellement du cinéma.

Mercredi 13 août.

Ce soir, l’équipe fonctionne au coin de la place Hébert et de la rue de l’Évangile.

La caméra est installée sur une sorte de terre-plein qui est quelque chose comme l’antichambre d’un terrain vague… Terrain vague ? Naguère, il y avait ici des maisons. Et puis, des torpilles sont tombées du ciel. Maintenant, seuls les murs des maisons voisines, rescapées, gardent le souvenir et la trace d’une mitoyenneté assassinée.

Même sans ses blessures de guerre, le coin serait lugubre : les maisons basses, tassées, qui entourent la place, le lampadaire central qui a la silhouette d’un gibet, le long mur de la gare Hébert qui s’étire en cloisonnant la rue de l’Évangile.

Des projecteurs ont été installés : à terre, sur pieds, sur praticables. Il y en a sur la place, dans la rue de l’Évangile et dans la rue Pajol. Agostini, actif et souriant, les fait mettre au point. Un micro lui permet de transmettre ses ordres, mais souvent il va voir sur place de quoi il retourne. Il saute alors sur un vélo qu’il monte en amazone — le pied droit sur la pédale gauche — et il décrit sur le pavé d’élégantes arabesques.

Des curieux se sont amassés. Des voisins qui veulent voir comment leur quartier entrera dans les fastes de la cinématographie. Ils n’en auront pas pour leur dérangement. Pendant des heures, il n’y aura rien d’autre à voir que les manœuvres des électriciens et les préparatifs des opérateurs. Quand tout sera en place, on tournera… le passage de la Buick. Un plan de quelques secondes.

André Bac installe sa caméra et se livre à des visées préparatoires. Pour le rituel arrosage du sol, on a fait appel aux pompiers qui déroulent leurs tuyaux et font pisser leurs lances. Ça va beaucoup plus vite qu’avec les Vermorel des camarades peintres. En un rien de temps, tout le pavé est humecté.

Archaimbaud surgit… Il vient de faire des prises de son le long de la voie, il a enregistré des coups de sifflet de locomotive : des courts, des longs, des simples et des répercutés. Tout à l’heure, il prendra des piaffements du petit cheval : le petit cheval, c’est la pompe qui alimente les freins. Avec ces bruits, judicieusement placés, on accentuera le tragique de certaines situations.

Le plan de la voiture qui passe n’est pas tourné avant deux heures du matin.

Mardi 1er octobre.

Il manquait encore quelque chose aux Portes de la nuit : la musique.

Il faut l’enregistrer, la photographier. Depuis hier, on s’y emploie sérieusement.

L’orchestre de la Société des concerts du Conservatoire est massé sur la scène de la grande salle Pleyel. Le pupitre du chef d’orchestre est monté sur un praticable, et c’est Roger Désormière qui est au pupitre. Kosma n’est pas bien loin. II assiste à la floraison, à l’épanouissement des graines qu’il a semées dans les sillons de son papier à musique. Les notes qu’il a accrochées aux portées vont prendre leur forme cinéphonique, se transformer en ombres capricieuses qui onduleront nerveusement sur la « piste sonore » de la pellicule.

Archaimbaud s’est installé dans une cabine voisine pour capter ces ombres… Ces ombres qui redeviendront musique vivante dans les salles de cinéma, par la magie de la cellule photoélectrique.

Un écran est accroché, face à Désormière.

Les soixante-cinq à soixante-dix musiciens (placés par rapport au micro selon qu’ils usent de bois, de cuivres ou de cordes) ont reçu leur partition. Ils l’ont parcourue des yeux. D’un coup de baguette, leur chef les met en mouvement. Ils démarrent sans hésitation. La musique s’élève, d’abord lentement, puis elle acquiert son rythme. On répète encore une fois, en même temps que le morceau du film qui correspond à cette période musicale est projeté, muet, sur l’écran.

C’est la course de Malou dans la rue du Canal, sa rencontre avec le clochard qui, l’ayant soustraite aux recherches de Georges, l’emmène vers la rue des Petites-Feuilles. L’écran s’éteint sur une image du chantier Sénéchal.

La musique scande la fuite de Malou, puis, dans la brève conversation avec le Destin, s’enfle, s’élargit. Dans la marche vers la maison Sénéchal, elle amorce la mélodie des Feuilles mortes.

Maintenant, on va enregistrer.

Le fidèle perchman vérifie la position de son micro. Assise dans une loge, une monteuse se tient téléphoniquement en communication avec la cage de l’opérateur. Lequel est en train de rembobiner son film.

— Prêt pour l’image, annonce-t-elle. Désormière fixe l’attention de ses exécutants et crie :

— Projection ! Moteur !

Sur l’écran, dansent les chiffres de repère qui précèdent l’image. Le perchman, dont le rôle est maintenant analogue à celui du clapman pendant les prises de vues, déclame :

— Portes de la nuit. Musique. 7. Première fois !

L’action commence, sur la toile, en même temps qu’à l’appel de Désormière les instruments se mettent à chanter. Marcel Carné, assis aux « fauteuils réservés », n’a plus, apparemment, la direction des opérations. C’est le chef d’orchestre qui mène le jeu. N’allez pas croire, surtout, que le metteur en scène n’a plus rien à dire ! C’est tout de même la musique de son film.

Il n’est pas satisfait des conditions matérielles dans lesquelles il faut travailler. Il y a toujours un petit quelque chose qui cloche, un objet indispensable qui manque…

(Est-ce que l’industrie cinématographique ne devrait pas posséder à Paris un auditorium équipé au poil pour la mise en musique de ses productions ?)

Ça ne va pas aussi vite que prévu…

Carné apprend que Désormière doit prendre, jeudi à midi, l’avion pour Londres ! L’enregistrement ne sera pas terminé à ce moment-là… Il appartient à Laurent du prendre des dispositions en conséquence. Pour l’instant, le réalisateur sourcille devant le film qui est projeté.

Pourquoi celui-ci se termine-t-il par la vue de la maison Sénéchal ? Ça fait partie de la série suivante, et l’air des Feuilles mortes ne doit pas commencer pendant que Nathalie et Vilar remontent la rue du Canal… Désormière va arranger ça. Il fait reprendre l’exécution du morceau en tenant compte de cette remarque.

Ça va.

Ça va… pour ce premier détail, mais Carné a un nouveau sursaut :

— Le premier plan montre Brasseur qui crie : « Malou ! ». Il ne faut pas que la musique se superpose à son cri.

Bon ! Désormière va recommencer, en faisant partir ses musiciens une seconde plus tard : ça réservera un silence pour placer le « Malou ! ». On remet ça. Projection. Moteur. Etc.

Le monteur du son s’amène. Carné le saisit, lui demande des explications. Il paraît que le cri de Brasseur ne se situe pas dans ce morceau de film, mais dans le bout précédent. Alors, ce n’est plus l’enregistrement rectifié qui est bon… C’est l’autre.

Quelle histoire !

Jeudi 3 octobre.

Les travaux musicaux continuent.

Hier, on a enregistré pas mal de morceaux, et des chœurs, et les Feuilles mortes chantées par Irène Joachim (de l’Opéra-Comique) qui double Nathalie Nattier. Ce matin, Roger Désormière est arrivé avec ses bagages. À 11 heures et demie, il n’aura plus qu’à foncer vers l’aérodrome. En attendant, il fait jouer l’ouverture d’Egmont. Ce sera la musique qui sortira du poste de radio de M. Sénéchal.

Carné se réjouit d’avoir du Beethoven dans son film. Parce que, au rayon de la musique, c’est son grand bonhomme, Beethoven. Et Joseph Kosma ne sera pas jaloux de ce voisinage.

Cet après-midi, on va enregistrer un peu de jazz. Ça changera. La semaine prochaine, dès le retour de Désormière, on terminera le symphonique.

Lundi 2 décembre.

Ce matin, au Marignan, on présente Les Portes de la nuit.

En même temps que la critique, on a invité toutes les personnes qui ont participé au travail. J’aperçois — reconnaissables à leur uniforme, comme dirait un radio-reporter — les pompiers qui figurent dans la scène du canal. Comme par hasard, la projection ne commence pas à l’heure dite. Enfin, un haut-parleur donne de la voix. Mais c’est pour signifier qu’il est interdit de fumer dans la salle…

Re-enfin, ça y est. On éteint les lumières. Les premières mesures de la partition de Kosma éclatent… L’écran s’éclaire : « Pathé-Cinéma présente… » Le film se dévide.

J’en suis le déroulement avec une sympathie que les images réelles ne sont pas seules à m’inspirer : je pense à tout ce qu’il y a, derrière ces images, de boulot intellectuel et manuel. Tel « plan » qui file en deux secondes me rappelle des heures d’efforts patients. Je remarque en passant que Carné a fait sauter quelques « numéros » de son découpage : par exemple, la fin de ce que j’ai appelé « la leçon d’amour dans une baraque sans murs » et la vue de la cour de Lariboisière, deux choses qui n’avaient pas été réalisées sans mal.

Sur la toile, l’aventure d’une nuit se termine. Le mot « FIN » s’inscrit au milieu d’un paysage planté de gazomètres.

Des applaudissements polis saluent.

J’en attendais davantage. Est-ce parce que je me considère comme étant un peu de la famille ?

Dans les couloirs, les critiques et assimilés échangent leurs impressions et des sourires en coin.

Sur la mise en scène, ils n’ont rien à redire, mais ils se rattrapent sur le scénario et les dialogues. L’interprétation, elle aussi, en prend un petit coup. Surtout Nathalie et Yves.

— On voit bien que les rôles étaient faits pour Marlene et Gabin, remarquent des finauds. C’étaient ces deux-là qu’il fallait là-dedans, et pas d’autres !

Un plus malin objecte cependant :

— Je ne vois pas du tout Gabin et Marlene incarner ces deux personnages.

Il y en a même qui trouvent le film à leur goût.

Samedi 19 décembre.

Depuis deux semaines la presse en raconte de toutes les couleurs.

Le film est chahuté par une partie du public. Des gens qui ont encaissé, sur les écrans des Champs-Élysées, les pires coyonnades, voudraient faire croire, par un réveil soudain et bruyant, qu’ils y connaissent quelque chose.

Jadis, on a sifflé Caligari et La Roue.

II y a moins longtemps, on a fait la moue devant Sous les toits de Paris et devant Drôle de drame.

D’ici quelque temps, on revendiquera l’honneur d’avoir découvert du premier coup les beautés des Portes de la nuit…

D’autre part, l’historien Marcel Lapierre publia à la fin des années 40 deux autres livres assez rares : Une anthologie du cinéma consacrée aux textes de l’art muet qui devint parlant, paru en 1946, et en 1948 Les Cent Visages du cinéma parlant.

Ces deux ouvrages ont été édités par Editions Grasset.