HÔTEL DU NORD (1938)

Cinémonde n°514 daté du 25 août 1938

Cet article a été écrit par Maurice Bessy, journaliste et historien du cinéma, il fut rédacteur en chef de Cinémonde de 1934 à 1939 puis de 1946 à 1968. Il a été délégué général du Festival de Cannes de 1971 à 1977. C’est à lui que l’on doit également le célèbre prix Louis Delluc (que Carné remporta en 1939 pour Le Quai des Brumes). Il n’est pas innocent de rappeler que Maurice Bessy était le colocataire de Marcel Carné au début des années 30.

Cet article est intéressant car il nous parle de l’hôtel du Nord tel qu’il était à l’époque, donc encore tenu par les parents d’Eugène Dabit (qui écrivit le roman dont est tiré le film) d’où l’intérêt du reportage photographique qui accompagne cet article (malheureusement non crédité). Mais nous apprenons aussi au détour d’une phrase que Carné avait envisagé de donner le rôle de Jean-Pierre Aumont à Pierre Blanchar. Ce même Pierre Blanchar qui dirigera la commission d’épuration qui infligera un blâme à Marcel Carné en 1945 pour avoir signé un contrat (non honoré) pour la Continental, la fameuse société de production cinématographique française financée par des capitaux allemands.

Cet article est paru alors que le tournage du film n’avait pas commencé.

« Pèlerinage à l’hôtel du Nord » par Maurice Bessy

QUELQUES JOURS AVANT DE COMMENCER SON FILM, MARCEL CARNÉ EN RENCONTRE LES HÉROS DANS LE CADRE MÊME OÙ EUGÈNE DABIT LES A CONNUS

Quai de Jemmapes. Le canal Saint-Martin est calme, vert, lourd. Un vieux chaland très plat chargé de matériaux de démolition, fait la manœuvre. Une écluse crache une eau grasse et sans écume. Les badauds s’arrêtent. Les hommes de manœuvre suent abondamment avant d’aller boire le coup à La Chope des singes. Une boutique de peinture présente son enseigne, deux femmes dévêtues et très roses tenant un ruban sur lequel s’inscrit : À la belle de la Grange-aux-Belles.

Un semblant de square offre ses feuillages à des gamins, à des boniches, à quelques amoureux résolus.

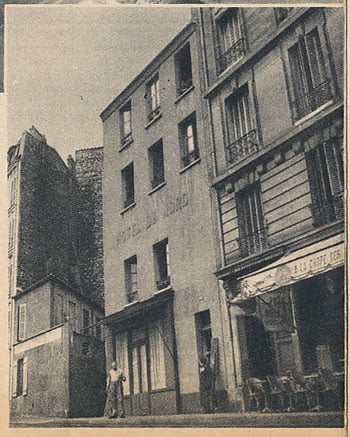

Puis un bâtiment de trois étages, avec huit fenêtres trouées en meurtrières. Une façade d’un jaune lavasse presque gris. Un nom se détache en mosaïque bleue : « hôtel du Nord ».

En bas, sur la vitre de la porte, on lit : « Maison ». La suite est tombée. Mais c’est toujours la maison Dabit. Le père et la mère de celui qui fut un écrivain extraordinaire tiennent l’hôtel. Elle a les cheveux argentés, une vieille robe grise. Il a des bras musclés, un regard sympathique.

Il dit : « Il ».

Elle dit : « Mon petit ».

Eugène Dabit est né à l’hôtel du Nord et y a vécu son extraordinaire, trop brève existence. Il était petit ouvrier ciseleur. C’était aussi un peintre doué, raffiné. Je le connaissais pour l’avoir rencontré quelquefois.

Il était petit, noiraud, les cheveux très bruns avec une grande mèche qui retombait sur le front. Une mise volontairement négligée, un regard ironique.

Charles Vildrac écrivit de lui :

« Le cas d’Eugène Dabit ne fut pas celui d’un écrivain qui fait aussi de la peinture, mais celui d’un peintre qui, ayant quitté le pinceau pour la plume, s’est mis à décrire la réalité avec des mots. Son œuvre écrite est aussi dépourvue de littérature que son œuvre peinte. Il est, ici et là, uniquement attaché à ce qu’il voit ; ici et là, nous sommes touchés par la qualité de la vision et la franchise du témoignage. Mais il serait bien imprudent de poursuivre un rapprochement. Nul mieux qu’Eugène Dabit n’a éprouvé, compris, en peignant des toiles et en écrivant des livres, tout ce qui signe ces deux moyens d’expression, tout ce qui relève exclusivement de l’un ou de l’autre domaine. »

Carlo Rim, dessinateur lui aussi, qui partit en même temps que Dabit, me disait l’autre jour :

— En lançant son Hôtel du Nord, il risquait le paquet et tentait, timidement, sa propre métamorphose.

Et il illustrait l’exemplaire qu’il lui offrait de multiples croquis.

« Lecouvreur [le héros] aime musarder dans le quartier, la cigarette au coin des lèvres. Une porte cochère sépare son hôtel de La Chope des singes, une brasserie dont il admire en passant les tables de bois verni et les fauteuils de rotin… Puis il traverse la rue de la Grange-aux-Belles pour jeter un coup d’œil sur les livres alignés à la devanture de la librairie du Travail… »

Marcel Carné va porter à l’écran Hôtel du Nord.

Je lui ai demandé d’accomplir avec moi, quai de Jemmapes, un pieux pèlerinage. Nous avons passé un après-midi mélancolique et émouvant.

À la réflexion, j’éprouve quelques regrets d’avoir pénétré en l’absence de leurs locataires dans ces chambrettes — il y en a quarante — propres mais pauvres, que l’on loue de 25 à 40 francs par semaine à des chômeurs ou à des mariniers.

Sur une table j’ai aperçu une lettre de la Préfecture de Police : toujours la carte de chômage.

Sur un mur, des croquis à la plume d’un ouvrier qui s’amuse. D’une fenêtre, j’aperçois le canal. Les malles sont rares : chacun des occupants se sert d’une vieille musette pour enfermer ses hardes.

Deux existences seulement : une jeune femme de ménage et son bébé qui pleurait.

L’envers du décor… « Les murs du côté de chez Latouche, le camionneur, auraient grand besoin d’un coup de crépi. La pluie y a tracé des sillons comme des rides humaines… C’est à cette heure-là que Latouche fait atteler ses six voitures. Un homme crasseux, barbu, le palefrenier, apparaît, portant les bricoles. Il harnache les chevaux, les pousse dans les brancards… Enfin les camionneurs grimpent sur leurs sièges et font claquer leurs fouets. Hop ! En route pour les Halles ! »

Nous avons traversé des couloirs étroits, sombres, aux planchers de travers mais vigoureusement astiqués. Par un escalier minuscule nous avons atteint un grenier inouï, où un homme en caleçon prenait le frais en lissant sa moustache rousse. Il trônait parmi une accumulation prodigieuse de ferrailles, de planches, de vieux ressorts, de voitures d’enfants, de parasols troués, de charbon et de tuyaux. Des pinces à linge gigotaient sur leurs cordes.

Du toit, nous avons aperçu un panorama pittoresque et coloré, de la rue Beaurepaire à l’asile de nuit que M. Dabit désigne autrement :

— Là-bas, au drapeau, c’est l’hôtel des Clochards.

Nous avons admiré la cour, une vieille cour de campagne, avec son écurie, ses poules, son crottin, ses senteurs fortes, ses vieilles voitures disloquées. Puis la cheminée du lavoir où nous découvrirons tout à l’heure dans une tiédeur fétide que l’odeur de la propreté n’est pas plus agréable que celle de la saleté ! Et l’homme aux moustaches blondes m’a montré une médaille qui date de la guerre, et qui porte une parole de la comtesse de Noailles : « L’avenir jaillit entre le repos des morts ».

La cage de l’escalier est étroite. Elle se termine par une sorte de verrière bien mal en point. Un coin du ciment lui-même a été fraîchement emporté. Le père Dabit m’explique :

— L’autre jour, un homme s’est balancé du troisième… fracture du bassin… II est mort à Saint-Louis… Le chômage, et une poupée qui lui croquait tout…

Nous voici dans le bureau, avec son tableau électrique et quelques toiles de Dabit. Une toile de sa femme le représente écrivant. Un bouquet flétri orne cette image. Le vieux chien Badoun, sourd et aveugle, fait une timide apparition.

En face de l’hôtel, le pavillon des « Secours aux noyés ».

« C’est sur un fait divers analogue à celui que l’on vient de vous conter que débute l’action de mon film », signale Marcel Carné. Mais le principal héros demeure l’hôtel du Nord avec son grouillement de personnages divers. Il y aura le patron et la patronne, la locataire de passage qui deviendra boniche et son amant tragique : Annabella et probablement Pierre Blanchar. Un personnage énigmatique et aux besoins duquel subvient la curieuse Europe. Jouvet et Arletty. Le jeune homme… trop tendre, le coq de l’hôtel, le satyre de l’endroit. Un donneur de sang. Deux sœurs au triste destin. Un gamin espagnol, adopté par la patronne et qui ne peut plus entendre le bruit du tonnerre… D’autres qui apportent tour à tour joie, inquiétude et tourment.

L’hôtel du Nord est sis quai de Jemmapes, tout près de l’écluse. Voici, en haut, ce que l’on voit d’un côté de l’écluse, et ci-dessus, de l’autre côté, un paysage absolument campagnard… C’est là que tous les jours on repêche un pauvre corps… « Deux hommes soulèvent le brancard, Lecouvreur suit : au poste-vigie, une lumière d’aquarium l’impressionne. Murs grisâtres, percés d’une seule fenêtre ; sur une étagère, des gants, des bottes de caoutchouc, des bocaux. Il règne une odeur de vase et de phénol. Lecouvreur, voûté, les bras ballants, considère le brancard posé à terre : — Rien à faire pour la ressusciter, cette gosse… »

— Un climat populiste…

— Plus exactement. Je ne « classerai » pas mon film qui sera réaliste sans être « tranche de vie ». Jeanson, par ses dialogues, donnera le ton. Je vais essayer d’idéaliser quelque peu l’atmosphère et les faits.

— De la poésie ?

— Les bons films ne peuvent se passer de poésie.