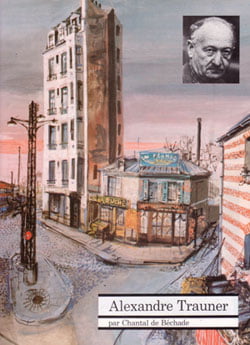

Interview d’Alexandre Trauner par Chantal de Béchade paru dans La Revue du Cinema, n°400 (décembre 1984)

Les gigantesques décors d’Hôtel du Nord ou des Enfants du Paradis, la chambre de Gabin dans Le jour se Lève, les remparts blancs des Visiteurs du Soir, les pyramides de La Terre des Pharaons, les armures découpées dans de vieux bidons pour l’Othello d’Orson Welles, le ventre de Paris d’Irma la Douce, le palais délirant de L’homme qui voulut être roi, l’aménagement du Palladio pour Don Giovanni : on n’en finirait pas d’aligner les exemples mémorables.

En fait, tout le monde connaît Alexandre Trauner. Ou plus exactement les décors d’Alexandre Trauner. Lequel ajoute à son appartenance à une corporation dont on ne parle guère, une étonnante modestie. On trouvera l’écho dans l’entretien qui suit d’une pudeur non dénuée d’humour et surtout d’une fabuleuse vitalité : celui qui débuta en 1930 dans Le Million de René Clair vient de signer les décors du Subway de Luc Besson.

Entretien avec Alexandre Trauner Profession : architecte-décorateur

– Quelle est la fonction principale du décor ?

Il y a ceux qui écrivent et qui ont un imaginaire propre : le décorateur intervient à la fois pour enrichir cet imaginaire et aménager le concret. Pourquoi reconstruire le métro Barbès en studio ? Avec les moyens actuels on ne le ferait pas ; à l’époque il était tout simplement plus économique de tourner ainsi. On prend un crayon et on calcule: tourner en décors ou tourner dehors… Et c’est toujours le moins cher qui l’emporte. Nous travaillons sous la contrainte de l’argent, mais elle est nécessaire. On ne travaille pas dans l’absolu mais pour un produit. Nous ne faisons pas de l’art pour l’art : je ne peux trahir ni le réalisateur ni le producteur. Bien entendu le décor apporte toujours un petit « quelque chose en plus ». Mais malgré tout, c’est le budget qui prédomine. Comme on ne peut pas tout faire une sélection s’opère : c’est ce qu’on appelle la composition.

L’imagination visuelle du spectateur complète notre travail: même ce qui est faux est pris pour vrai. Ce qui ne veut pas dire une copie de la réalité. C’est donc un jeu entre ce que l’on conserve et ce qu’on gomme. Un décor peut être stylisé, comme une illustration : qu’importe. Quelle est la réalité ? A l’écran c’est celle que le spectateur admet. S’il ne l’admet pas, il parle de « carton-pâte ». Vrai ou stylisé ; j’ai fait les deux. J’ai même été très attaqué pour les dépenses des Portes de la Nuit : mais ma responsabilité est de permettre au metteur en scène de tourner dans un temps donné ou bien encore, comme ce fut le cas pour Hôtel du Nord, de pouvoir diriger avec un maximum de concentration le travail des acteurs.

– Donc des rapports avec le metteur en scène, mais aussi l’acteur ?

Il y a forcément une entente sans qu’elle soit calculée. Lorsqu’on imagine la chambre de Gabin dans Le Jour se Lève, on imagine ce que va faire la caméra. Dans un cadre réel le mouvement des acteurs est mesuré par rapport aux éléments existants ; dans un décor construit, les mouvements sont calculés par rapport aux distances que nous imposons. Il devait, par exemple, donner par instants l’impression d’un fauve en cage. Ce ne devait donc pas être grand. On calque les dimensions sur le corps de l’histoire et du personnage qui la porte. Ici, c’est le rapport d’un homme isolé par rapport aux événements : c’est pourquoi on l’a placé haut.

– Vous recréez ou transposez la réalité?

Que sait-on de la réalité ? On ne sait rien – par exemple – de la façon exacte dont furent construites les pyramides. Or, à l’issue d’un débat télévisé sur La Terre des Pharaons, les égyptologues éminents qui étaient présents ont déclaré que c’était le plus vraisemblable.

– Alors peintre ? Décorateur ? Ingénieur ?

Vous savez, moi je n’ai aucune idée de catégorie : que ce soit chien ou chat, réalisme ou expressionniste ou n’importe quoi je ne me préoccupe pas de ça.

On fait des films, et non des catalogues. Il y a des gens qui posent la question : comment se fait-il que vous ayez fait beaucoup de films et qu’on les reconnaisse ? Mais je n’en sais rien ! Tout ce que je sais c’est que je fais un film du mieux que je peux. Ce sont des films qu’on a aimés et qui sont restés vivants dans nos mémoires… Ce sont les autres qui donnent des noms…

Mais je ne sais pas trop. C’est un métier intermédiaire entre le peintre, l’architecte, le photographe. Finalement, ma responsabilité est, pour un certain budget, de rendre un faux plausible pour qu’une action s’y déroule. L’intérêt est justement dans la variété et la complexité : on travaille tout autant dans le présent, le passé ou l’anticipation. Il n’existe donc aucun spécialiste du château moyen-âgeux ou de la comédie américaine: tout est affaire d’imagination. Je n’ai pas de schéma préalable. Quand on me raconte une histoire, j’oublie tout ce qui a été fait, tout ce que moi-même j’ai pu réaliser auparavant jusqu’à ce que ce nouvel univers se décante. C’est l’imagination qui court et que vous avez besoin d’exprimer avec des couleurs, des pinceaux, l’huile, l’eau ; tout cela à travers les espaces, les volumes du cinéma. D’ailleurs, toutes les maquettes que je fais m’amusent: je les peins. C’est mon moyen de communication. Comment expliquer ce que j’ai envie de faire ? Je dois dessiner ! Je ne peux pas le raconter, je ne peux pas le chanter… Alors je le dessine.

Prenez un film très quotidien comme La Garçonnière de Billy Wilder. De quoi s’agit-il: d’un petit bonhomme bon et tendre perdu dans la foule. C’est ainsi que l’on a conçu un bureau entièrement dessiné car il n’existe aucun équivalent dans la réalité. Wilder m’a dit : « Fais-moi le plus grand bureau qu’on puisse imaginer. » Et nous sommes partis de cette idée simple qui disait tout sur ce personnage égaré dans un univers monstrueux.

– Pensez-vous que le cinéma soit en régression et que la grande période du studio soit révolue ?

Les ambitions ont régressé. Dans les années 37/38, quelqu’un eut l’idée de faire un film sur Méliès qui, à l’époque, vendait des jouets à la gare Montparnasse. Je devais réaliser les décors et j’étais très flatté de rencontrer celui qui, pour moi, était le plus grand inventeur du cinéma. Et je lui pose la question : « Aimez-vous le cinéma? » Il me répond : « Oui, bien entendu : je l’ai inventé. » Et je poursuis : « Allez-vous au cinéma ? » et Méliès me dit : « Non. » Moi : « Pourquoi ? » Lui : « Vous savez, pour voir des choses que je lis dans les journaux et qui sont laides, ça ne m’intéresse pas. Moi j’aime les contes de fée pour les petits et les grands enfants. » Et il avait raison : son Voyage dans La Lune est plus intéressant que les véritables photos prises là-haut.

Quant au studio c’est mécanique. Ce qui est important, c’est la partie vivante, c’est-à-dire les gens qui le font marcher, la main-d’oeuvre, les techniciens. C’est ça qui m’intéresse ; parce qu’un studio sans les techniciens, sans main-d’oeuvre, n’est rien. C’est toute une équipe en fait, une formation artisanale : je parle des menuisiers qui étaient presque tous des ébénistes, des gens de la construction, de l’ingéniosité qu’ils déployaient, des ingénieurs du cinéma qui existaient dans le temps et qui n’existent plus maintenant…

– Quel fut, dans toute votre carrière, le plus gros problème que vous ayez rencontré ?

Oh, vous savez, on n’a jamais de grande difficulté. Le plus gros problème que j’ai eu a résidé dans le caractère périssable des denrées qui remplissaient les étalages dans Irma la Douce. En studio, au bout de deux jours, c’était insoutenable. C’est pourquoi Le ventre de Paris, qui est un sujet merveilleux serait le film le plus cher qui soit…

– Ne pêchez-vous pas par excès de modestie ?

Mais non : vous voulez écrire un article, donc vous dramatisez. Moi je dédramatise. Dans notre métier la publicité met des majuscules partout et n’emploie que des superlatifs, ce qui n’apporte rien. Seul le produit compte.

Propos recueillis par Ch. de B.

Itinéraire d’Alexandre Trauner

LES ANNES FOLLES

J’ai suivi, dans les années vingt, l’école des Beaux-Arts de Budapest. Avec une tendance qu’on appelait « d’avant-garde »… Il ne faut pas oublier que c’était dans un pays qui, à l’époque, était fasciste. J’ai eu la chance d’avoir un professeur intelligent, qui a eu d’ailleurs beaucoup d’ennuis avec le régime en place. Nous avons été obligés de partir à cinq. Aujourd’hui on considère que c’était la formation d’une école moderne. Ces cinq peintres sont tous connus, chacun dans leur domaine. Moi je suis arrivé à Paris et, comme je n’avais pas de quoi vivre, je suis tombé dans le cinéma, par erreur et par hasard…

LAZARE MEERSON

J’ai rencontré Lazare Meerson que j’ai beaucoup aimé. Vous avez un contact immédiat avec quelqu’un ou vous ne l’avez pas… C’était un homme qui avait beaucoup de charme. Je lui ai expliqué que j’allais travailler avec eux, les dépanner, mais que mon vrai métier était peintre, et que je ne voulais pas devenir décorateur de cinéma. Comme j’avais un peu d’argent, je suis reparti. Quand je n’en ai plus eu, je suis revenu… Petit à petit on est pourri par l’argent. Je suis resté. C’est ainsi que ma carrière cinématographique a commencé.

Mon contact avec Lazare Meerson était d’un côté le travail, de l’autre l’amitié. Au fond, qu’est-ce qui m’intéressait? Quelqu’un qui avait une vision picturale, car c’était un bon peintre. Sa fraîcheur de vision a créé un univers qui était très lié à ce que René Clair a fait dans ses débuts. Je peux dire que le style de René Clair c’était, à l’époque, Lazare Meerson. Ça collait avec l’état d’esprit de René Clair qui est mécaniquement bien ordonné, très précis, très français… Lazare, lui, était un Russe balte. A cette époque, aux studios d’Épinay, où j’étais, on parlait beaucoup russe. Il y avait une tradition qui était celle de Mosjoukine et de Lissenko, qui s’est enchaînée avec ce qu’on appelle le cinéma français de l’époque.

Je voudrais parler à nouveau de Lazare ; il y a deux sortes de décorateurs : ceux qui viennent de l’architecture, ceux qui viennent de la peinture. A l’époque, la peinture était plus proche, parce que les sujets étaient plus libres. Les spectateurs avaient un oeil moins sévère, la fantaisie jouait un rôle beaucoup plus grand qu’aujourd’hui où on est d’une certaine façon trop logique. Ça donnait une grande liberté d’esprit et de création. J’avais l’impression d’avoir une invention plus vive…

Ce qui était alors extraordinaire c’est que ce métier n’était pas pris au sérieux. C’était une profession « foldingue ». Bien qu’on travaillait beaucoup, la vie dans le studio était très très gaie. On y passait souvent la nuit : on démontait un décor le soir, aux studios d’Épinay, et le lendemain il y en avait un autre tout neuf, qui était prêt pour tourner. Évidemment ça demandait un effort énorme. Avec les lois sociales, ça a disparu… comme ceux qui étaient devenus les premiers artisans de ce métier.

JACQUES PRÉVERT

Puis j’ai rencontré les frères Prévert en 1932, quand ils ont amené L’affaire est dans le sac, au studio, pour la présenter à René Clair. Une sorte d’amitié s’est créée immédiatement avec Jacques : on s’est vu souvent en dehors du travail.

C’était un poète autodidacte qui avait l’école communale comme tout bagage. Mais il avait une telle richesse d’invention, une telle liberté d’expression, que dès son premier texte il fut connu. Et c’est ainsi que Carné l’a contacté pour travailler avec lui.

Tout ça c’était des enchaînements. J’essaie de souligner le fait que c’était une époque où, d’un côté, le cinéma n’était pas sérieux, et de l’autre les gens qui s’en occupaient étaient énormément passionnés. Il y avait différentes formes de cinéma : le cinéma-romance, de la maison Pathé, un autre, qui était plus libre, de René Clair, de Feyder, de Claude Autant-Lara… On aimait ce qu’on faisait sans être dupes. C’était enrichissant. Aujourd’hui le cinéma est tellement sérieux ! Tout le monde est diplômé, c’est un autre monde. A l’époque c’était l’aventure.

JEAN GABIN

Vous savez, il y a des metteurs en scène qui ne tiennent pas aux comédiens. Par exemple, René Clair. Moi, j’ai appris à toujours les respecter sans trop savoir pourquoi. On ne peut pas les négliger. Je peux dire que si Quai des brumes a été fait, c’est grâce à Gabin. Qu’il soit venu ronchonner après n’a pas d’importance. Il a fait des sacrifices. Dans son contrat pour Quai des brumes, il y avait deux clauses : qu’on ne pouvait rien changer dans le scénario ou dans le texte sans son accord et qu’on ne pouvait changer personne dans l’équipe. Grâce à cela on a pu finir le film.

LES ANNÉES NOIRES

Finalement, je ne sais pas comment, on a survécu. Je dois dire une chose : jamais aucun producteur de films, que ce soit pour Les Visiteurs du Soir, pour Les enfants du Paradis, ne m’a jamais demandé s’il me devait quelque chose… Évidemment, si on avait su que je collaborais c’était très dangereux parce qu’ils pouvaient avoir de gros ennuis pour leur film, mais ils ne savaient pas du tout que ça se passait comme ça.

J’avais des confrères très gentils qui ont signé, et avec qui j’ai partagé le générique, que ce soit Georges Wakhévitch, qui vient de mourir, que ce soit Max Douy qui est là, Léon Barsacq qui est mort, tous étaient des décorateurs, mais ils m’ont aidé. C’est ça l’amitié : ils m’ont aidé à subsister.

D’un côté il y avait le sort des gens comme Kosma et moi qui n’avaient pas le droit de travailler, d’un autre celui des techniciens qui avaient le droit et gagnaient leur vie et enfin l’exécution du film. Elle était entre les mains de gens qui étaient mes amis, qui respectaient mon travail et avec qui j’étais en contact. Et quand je parle de ces gens, j’en parle avec beaucoup de chaleur. Surtout de Léon Barsacq qui n’avait nul besoin de m’aider et qui était suffisamment important comme décorateur de cinéma pour faire tout seul le travail…

Par ailleurs, il y avait quelques producteurs indépendants, vivant dans le Midi, qui essayaient de monter des affaires. Parmi eux, André Paulvé, qui a fait des films financés, en partie, par les Italiens… Les Enfants du Paradis ont été commandités ainsi et tournés à la Victorine, qui était un studio assez important à l’époque sur lequel on a construit Le boulevard du crime, la cour du château des Visiteurs… C’était un endroit qui était très animé, très vivant. Il n’y avait pas d’Allemands, ils ne sont arrivés dans le Sud que quand les Italiens se sont rendus, en 1943. D’ailleurs Les Enfants du Paradis a été interrompu à cette époque. Heureusement ils n’ont pas emmené les négatifs ce qui a permis ensuite de reconstituer le film.

Les premiers contacts que j’ai eus après la guerre furent avec Alexandre Korda qui m’a dit : « On a un projet, j’aimerais bien que vous le dessiniez. » C’était Cyrano de Bergerac avec Orson Welles. J’ai travaillé longtemps. Korda m’avait dit qu’il n’y avait pas de limite de moyens… Je regrette qu’on n’ait pas réalisé ce film. Au bout d’un an, un an et demi, ils ont ressorti l’idée de faire Othello parce que Welles avait déjà fait un Macbeth. Il m’a donc demandé de travailler avec lui. Après j’ai fait un film avec Howard Hawks (La terre des Pharaons). Puis un beau jour, j’ai rencontré Billy Wilder qui m’a dit qu’il aimerait bien travailler avec moi. Nous sommes devenus amis et j’ai fait beaucoup de ses films. Chacun fut un vrai plaisir. C’est un homme très dur, mais qui a des qualités humaines et un grand sens de l’art. Il a une collection de tableaux modernes qui est une des plus belles qui soit.

JOHN HUSTON

Les bons cinéastes n’ont pas d’âge, ils sont tous jeunes. John Huston, pour moi, c’est un jeune cinéaste, bien que parfois… sur le plan technique… Mais il est jeune parce qu’il cherche tout le temps. Ce ne sont pas des gens qui se répètent. Ce qui m’intéresse c’est la variété. Jeunes ou vieux : ça n’a aucune importance.

ORSON WELLES

Ainsi Orson Welles : c’est un monstre ! un monstre que j’aime beaucoup. On ne sait pas exactement ce qu’est un monstre, il peut être humain. Orson est un monument. Je regrette simplement qu’il n’ait pas fait davantage de films ; il porte son autodestruction en lui. C’est un homme pour qui il est impossible de terminer un travail.

LUC BESSON

– Le petit dernier…

Luc Besson a fait un film remarquable, qui est sans paroles ; il est arrivé à créer une atmosphère d’angoisse sans employer un mot. Quand, à un moment donné, il m’a demandé et qu’on s’est rencontrés, j’étais très content, bien que je sois un peu paresseux. J’ai eu un très bon contact avec lui. Vous savez, quand vous faites quelque chose il faut que vous sentiez que les gens aiment ça ; c’est comme dans l’amour d’ailleurs. Ça marche, ou ça ne marche pas. Des deux côtés. Il n’y a pas d’amour égoïste et je ne crois pas que, dans notre vie ou dans notre métier, on puisse séparer les choses. Je m’entends bien avec Luc Besson, j’aime bien ce qu’il fait et j’espère que c’est réciproque. Il ne faut pas oublier que si les films sont longs, la vie est courte. Donc, pendant ce temps, il ne faut pas s’embêter, et être avec des gens pour qui on a de la sympathie. Et il faut qu’elle dure longtemps. Je parle de Luc Besson avec respect et amitié professionnelle ; comme je parle de tous les gens que j’ai mentionnés.

C’est ça qui m’a donné la joie. En réalité, ça m’a aussi empoisonné, d’une certaine façon, parce que comme un peintre travaille avec sa toile, moi j’ai pris l’habitude de travailler avec des êtres vivants. Je pourrais dire : voilà, je ne fais plus de cinéma, je fais de la peinture… Mais ce contact humain, ce mouvement, me manquerait… On est envoûté par cela…

Propos recueillis par Ch. de B.