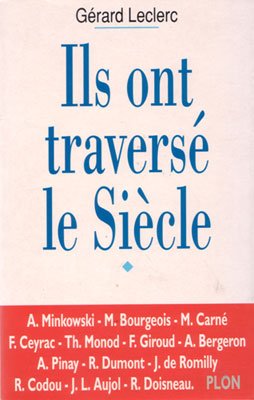

Cet entretien passionnant avec Marcel Carné a été réalisé par Gérard Leclerc pour son livre :

ILS ONT TRAVERSE LE SIÈCLE (Editions Plon.1994)

Soixante ans de cinéma pour vingt-trois films, parmi lesquels les plus grands classiques français : Drôle de drame, Quai des Brumes, Hôtel du Nord, Les Visiteurs du soir, les Enfants du Paradis, Thérèse Raquin, Les Tricheurs…

Né en 1906 dans le quartier parisien des Batignolles, Marcel Carné entame sa carrière cinématographique en 1928 comme assistant de Jacques Feyder, puis de René Clair. Dès 1929, il tourne avec une caméra d’amateur son premier court métrage, Nogent, eldorado du dimanche. Sept ans plus tard, il réalise son premier film, Jenny, avec Françoise Rosay, Jean-Louis Barrault et Charles Vanel. C’est le début d’une carrière exceptionnelle durant laquelle il travaille avec les auteurs les plus célèbres (Jacques Prévert, Henri Jeanson, Charles Spaak) et les comédiens mythiques du cinéma français : Arletty, Jean Gabin, Michèle Morgan, Louis Jouvet, Michel Simon, Jules Berry, Gérard Philipe…

Marcel Carné, vous êtes un enfant des Batignolles, de ce Paris populaire qu’on retrouve dans beaucoup de vos films.

J’ai eu une enfance particulière parce que très libre. Ma mère est morte quand j’avais cinq ans et mon père, très coureur, m’emmenait chez diverses maîtresses que j’aimais plus ou moins. J’ai en fait été élevé par ma grand-mère et ma tante. Les Batignolles étaient une sorte de village habité par des employés assez petits-bourgeois, mais sympathiques. Je vivais beaucoup dans la rue, en particulier au square des Batignolles. Nous formions deux bandes, celle dont j’étais le chef (déjà prétentieux malgré ma petite taille !) et l’autre dirigée par un grand escogriffe qui avait des patins à roulettes et ne voulait jamais me les prêter. Trente ans plus tard, je prépare Quai des Brumes et pense à Pierre Brasseur pour un rôle. Je vais le voir au Théâtre Antoine dans sa loge. Il me regarde : « Vous n’avez pas joué au square des Batignolles ? » Le grand dindon aux patins à roulettes, c’était lui !

À quel âge avez-vous vu vos premiers films, et quels souvenirs en conservez-vous ?

C’est vers mes sept ans. Ma grand-mère m’a emmené au cinéma et j’ai encore une image dans les yeux : une grande cuve qui bascule et plein de serpents qui en sortent. J’ai poussé un cri d’horreur, et j’ai fait des cauchemars les nuits qui ont suivi. Mon père m’a alors interdit le cinéma. J’y suis tout de même retourné avec un oncle, dans une arrière-salle de brasserie où l’on projetait des films. Une autre fois, j’ai vu l’un des vingt-deux épisodes des Mystères de Paris avec Paula Wright dans une chapelle transformée en cinéma, rue de Puteaux. C’est aujourd’hui le temple de la Grande Loge de France.

Puis, vers quinze ans, je n’hésitais plus à traverser Paris pour voir un film. Quand je n’avais pas d’argent, j’entrais par l’issue de secours. J’avais alors deux passions : le cinéma et le music-hall qui naissait avec Mistinguett, Chevalier, les Dolly Sisters, etc. J’allais en culottes courtes — car on ne portait pas de pantalons avant quinze ou seize ans — voir des revues du Casino de Paris, des Folies-Bergère ou du Palace. Pour entrer, c’était toute une combine. Il fallait que je confie cinq francs à un adulte pour qu’il m’achète un billet de promenoir. Je m’installais au premier rang et devais parfois donner quelques coups de coude ou des ruades pour écarter les importuns. Mais le spectacle était chaque fois un émerveillement. Le décor, les chansons, la danse, les plumes d’autruche, tout était nouveau. C’était la grande époque de Mistinguett. J’allais voir ses revues trois ou quatre fois. Je me souviens de l’une d’elles où le canal de l’Ourcq était reconstitué sur scène. Mistinguett sortait de l’eau, toute ruisselante, et réapparaissait quelques minutes après, impeccable, resplendissante. Féerique… J’avais une immense admiration pour elle et j’étais très choqué quand on la critiquait pour ses grosses dents ou son avarice !

J’ai également vu débuter Chevalier et Gabin. Je me souviens d’un tableau où arrivait sur scène un carrosse d’or (Renoir n’a rien inventé). Un soldat d’ordonnance ouvrait la portière au maréchal de Saxe. Le soldat chantait : « Voici monsieur le Maréchal, voici des vierges en otages. » Ça ne rimait pas, mais tout passe au music-hall J’avais remarqué — pourquoi ? c’est un mystère — le type qui jouait le soldat. Je l’ai revu plus tard au Casino de Paris en trappeur combattant les Indiens dans un tableau réaliste. J’ai retenu son nom, au milieu de quarante autres : Jean Gabin.

Avez-vous des réminiscences de la guerre de 1914-1918 ?

L’affluence des gars qui partaient de la gare des Batignolles, la cave où on allait se réfugier quand on entendait les sirènes, la Grosse Bertha qui avait touché un hôtel près de chez nous, et puis le dernier voyage en tramway avec le fiancé de ma tante. Il n’allait pas revenir. Elle n’en a jamais eu d’autres et ne s’est jamais mariée. Une fille qui « fautait » était mal vue. C’était le conformisme de l’époque…

Quels ont été vos premiers métiers ?

Mon père voulait que je sois ébéniste. Après mon certificat d’études, j’ai fait une année de cours complémentaire. J’aimais le travail du bois, mais plus encore le cinéma et le music-hall. Pour pouvoir me les payer, je suis entré comme livreur chez un épicier. J’avais quatorze ans. J’étais libre et j’ai beaucoup appris sur la vie, en découvrant les graffiti souvent obscènes des cages d’escaliers de service. Ensuite, je suis entré dans une banque où je m’ennuyais ferme, puis dans une compagnie d’assurances. Parallèlement, je suivais des cours de photo deux fois par semaine. Nous allions au bois de Vincennes avec une caméra pour vingt. Chacun filmait un petit bout pour apprendre à tourner la manivelle dans le mouvement des dix-huit images par seconde. Ce n’était pas si facile que ça.

Vous sentiez-vous déjà dans la peau d’un cinéaste ?

Je ne me souciais pas vraiment de mon avenir. J’aimais autant le music-hall que le cinéma. Le hasard a fait le reste. Un jour, un copain me téléphone : « Viens chez nous, on te réserve une surprise. » Comme il ne voulait pas me dire laquelle et que j’avais déjà mauvais caractère, j’ai failli ne pas y aller. Je l’ai quand même fait et je me suis retrouvé à dîner à côté de l’actrice Françoise Rosay. Pendant toute la soirée, à table puis au salon jusqu’à minuit, je lui ai parlé de cinéma. Elle m’a gentiment écouté et m’a dit en partant : « Vous m’avez beaucoup intéressé. Vous avez des idées originales sur le cinéma. Il faut que je parle de vous à Jacques. » Il s’agissait de son mari, le réalisateur Jacques Feyder, à l’époque au sommet de sa gloire. Quelques jours plus tard, elle m’obtenait un rendez-vous avec lui. J’ai rencontré un homme très intimidant, grand, mince, racé. Il m’a fait parler pendant vingt minutes, puis s’est levé et m’a dit qu’on se reverrait sans doute. J’ai aussitôt appelé Françoise Rosay, un peu catastrophé. « Il vous a écouté vingt minutes sans parler, ça ne lui arrive jamais. Vous allez sûrement avoir de ses nouvelles. »

Le lendemain, je recevais un pneumatique de Feyder m’invitant à passer le voir au studio de Billancourt où il préparait un film. Il m’a sur-le-champ engagé comme assistant-opérateur, en fait son assistant personnel, pour cinquante francs par semaine. C’était peu, mais je m’en moquais. J’ai quitté les assurances sans même demander mon salaire pour les quinze premiers jours du mois. Le cinéma était en train de devenir la grande distraction populaire. À Paris, les gens y allaient régulièrement. A l’entracte, un orchestre jouait des morceaux de musique, on vendait des oranges. Le mythe de la vedette de cinéma se répandait chez les jeunes.

Quels sont, à cette époque, vos réalisateurs préférés, et ceux qui vous ont influencé ?

C’est d’abord le cinéma allemand que je découvre pendant mon service militaire en Rhénanie. Je m’enthousiasme pour les films de Fritz Lang, de Murnau, de Pabst et plus tard de Sternberg. L’expressionnisme allemand, et Fritz Lang en particulier, aura une influence très forte sur moi.

J’aimais aussi beaucoup le cinéma américain. Buster Keaton, Chaplin, et plus tard, Vidor, Wilder et Lubitsch, même si je n’ai pas pour celui-ci la même dévotion que Truffaut. Dans le cinéma français, c’est d’abord Feyder, même s’il m’a peu influencé sur le style. J’ai en revanche beaucoup appris à son contact pour la direction des acteurs ou le montage.

À votre retour de l’armée, vous devenez critique de cinéma.

J’ai participé à un concours pour CinéMagazine où cinq de mes critiques ont été primées. C’est devenu mon métier. Je n’avais pas de connaissances très grandes, mais j’avais le sens du cinéma et je ne désavouerais pas aujourd’hui ce que j’ai écrit sur Le Millionnaire de René Clair, L’Argent de L’Herbier, etc. Je travaillais pour plusieurs journaux, comme Cinémonde, Vu, Cinégraphie. J’ai même été rédacteur en chef (et en fait, seul journaliste !) d’Hebdo-Film, que j’ai quitté à la suite d’un désaccord avec le directeur à propos des Lumières de la ville. Il avait traité Chaplin de clown, j’avais moi au contraire, et à son insu, fait une revue de presse dithyrambique. Il était ulcéré d’avoir engagé « un bolchevik ». Je n’aimais pas beaucoup ce métier, qui me donnait un peu le sentiment de vivre du travail des autres. Et puis, beaucoup de critiques de l’époque étaient achetés. C’était notoire pour celui du journal qui trouvait systématiquement excellent le film dont il parlait. Heureusement, il y avait tout de même de grandes plumes dans cette profession, Léon Moussinac, Louis Delluc, Georges Sadoul…

C’est à ce moment-là que vous allez réaliser votre premier film Nogent, eldorado du dimanche.

Je voulais montrer de quoi j’étais capable. J’ai acheté pour cinq mille francs une petite caméra de reportage, pouvant enregistrer sept mètres de film, le temps d’un panoramique pas trop long. Mais c’était du 35 mm, le format commercial. Faute d’argent, il n’était pas question de tourner en studio. L’idée m’est alors venue d’une sorte de reportage sur Nogent le dimanche, où des milliers de personnes venaient nager, canoter, manger et danser dans les guinguettes. Les discothèques n’existaient pas à l’époque et il n’y avait à Paris que trois ou quatre bals, au Moulin-Rouge, au Magic-City ou au Bullier. Les gens se retrouvaient le dimanche en bord de Marne. J’ai filmé tout ça, sept ou huit dimanches à la gare de la Bastille et à Nogent. J’y ai glissé quelques gags, comme ma tante transformée en chanteuse des rues. Le film se terminait par un accordéoniste aveugle au soleil couchant. Je n’étais pas enthousiasmé après le montage, réalisé dans ma chambre, mais le cinéma Les Ursulines m’a demandé le film pour le projeter en première partie du Mystère du château de Dé de Man Ray. Et voilà que les journaux remarquent le film. « On va entendre parler de ce garçon », écrit l’un d’eux.

Et c’est après avoir vu Nogent que René Clair vous prend comme assistant pour Sous les toits de Paris ?

Je ne me suis pas bien entendu avec lui. Je trouvais qu’il tournait de manière assez mécanique, alternant plans d’ensemble et plans serrés. Feyder m’a ensuite engagé pour Le Grand jeu tourné à Casablanca. Il m’a confié un découpage du scénario pour me faire la main. A Casablanca, il fallait tourner en une prise le départ du bateau. « Où mettrais-tu les trois caméras ? » Je lui suggère trois plans, il en a retenu deux. Une autre fois, il fallait un travelling arrière pour filmer l’entrée de la légion à Agadir. L’assistant était déjà occupé à autre chose et j’ai été chargé de la mise au point. C’était une première pour moi.

Comment se passaient les tournages à cette époque ?

C’étaient des cas d’espèce, mais on travaillait beaucoup plus vite que maintenant. Une fois, Feyder a tourné vingt-six heures d’affilée. Les techniciens formaient des clans avec des personnages hauts en couleur, comme cette scripte syndicaliste surnommée « La Pasionaria du cinéma ». Le passage du muet au parlant s’est fait progressivement, en commençant par le théâtre filmé. Sous les toits de Paris a été le premier film vraiment parlant. Certains acteurs ont vu leur carrière ruinée, mais moins souvent qu’aux Etats-Unis, car chez nous la plupart venaient du théâtre. Cependant, passer de la scène à l’écran n’était pas toujours évident. Je me souviens de moments très pénibles quand Georges Pitoëff ne parvenait pas à jouer le rôle d’un légionnaire dans Le Grand jeu. « Je vais y arriver, c’est une question d’habitude… » Au bout de trois semaines, il était toujours aussi mauvais et proposait d’abandonner. Mais le tournage était trop avancé pour qu’il en soit question.

Au début des années 30, vous réalisez également des films publicitaires.

C’étaient les tout premiers. Avec le scénariste Jean Aurenche et Paul Grimault, nous nous amusions comme des fous avec des histoires, des décors et des costumes insensés. Par exemple, un académicien très traditionnel avec son épée et son bicorne, sort, furieux, de l’Institut. Un huissier lui court après : « Maître, revenez, votre fauteuil vous attend. » L’académicien se retourne : « On m’avait promis un fauteuil à l’Académie, mais je croyais que c’était un fauteuil Lévitan. » Le film fut refusé par Pathé parce qu’il était irrévérencieux.

C’est en 1936 que vous allez faire votre premier long métrage,Jenny, avec Françoise Rosay. Comment cela s’est-il décidé ?

J’ai encore eu beaucoup de chance. Tout a commencé par La Kermesse héroïque de Feyder. J’étais son assistant quand, en cours de tournage, après un bon déjeuner peut-être un peu trop arrosé, Feyder en est venu aux mains avec le directeur de production qui a quitté le plateau. Il fallait le remplacer. C’est alors que Feyder m’a proposé au producteur. Celui-ci a d’abord refusé : « Ce bolchevik, pas question ! » J’étais réputé communiste parce que j’avais soutenu des machinistes qui, à dix heures du soir et après trois heures supplémentaires, voulaient dîner. Feyder m’avait fait la gueule pendant huit jours, mais le producteur l’avait encore plus mal pris. Finalement, un arrangement bizarre a été trouvé. J’étais directeur de production, mais pour tous les contacts avec les ouvriers, je devais passer par le directeur du studio. C’est au cours du tournage qu’un responsable de casting m’a mis en contact avec un producteur, Albert Pinkevitch, au départ pour un court métrage puis, quand il a su que Françoise Rosay acceptait de tourner pour rien pour mon premier film, pour un long métrage. Pourtant, à l’époque, passer d’assistant à metteur en scène était quelque chose d’exceptionnel.

Je trouve un scénario, Prison de velours, qui ne m’enthousiasme qu’à moitié. Restait à l’adapter et à en faire les dialogues. C’est alors que je me souviens d’une pièce un peu surréaliste et antimilitariste que j’avais vue à la Maison des syndicats, avenue Mathurin-Moreau : La Bataille de Fontenoy. Une réplique avait fait ma joie : « Soldats de Fontenoy, vous n’êtes pas tombés dans l’oreille d’un sourd. » J’avais par miracle retenu le nom de l’auteur sur l’affiche : Jacques Prévert. Le producteur, qui le connaissait, accepte. Je l’appelle et fixe un rendez-vous le lendemain au Théâtre Édouard-VII où il vérifiait avec Jean Renoir une copie du Crime de monsieur Lange. Il n’avait vu de moi que mon nom au générique des films de Feyder, qu’il n’aimait pas trop d’ailleurs, les qualifiant de bourgeois.

On se retrouve le lendemain au Flore près de l’atelier d’artiste qu’il habitait, rue Saint-Benoît. Je lui explique que c’est mon premier film. Il lit le scénario à toute vitesse et laisse tomber : « Avec ça, on n’est pas foutus… » Le contrat a été signé. On se rencontrait au bistrot, lieu qu’on aimait tous les deux pour l’atmosphère et les gens qu’on y côtoie. Dans un scénario de la pire convention, il a inventé trois ou quatre personnages étonnants, comme le marchand de canons qui adore les petits oiseaux ou le méchant bossu. Le producteur, sous prétexte de la censure, fera changer quelques scènes. Le film est tourné et cette petite histoire de mère maquerelle va marcher. Il sera projeté au Rex. Pinkevitch assure avoir retrouvé sept fois son capital. Des gens y décèlent beaucoup de choses originales, de personnages surprenants. Et il y a la scène d’amour sur la passerelle du canal de l’Ourcq : tout cela étonne…

Vous avez pu trouver un producteur et faire financer votre premier film assez facilement ?

Il y avait à cette époque beaucoup de petits producteurs. Ils apportaient de l’argent en s’adressant à l’un des nombreux distributeurs indépendants alors existants. Ils étaient au moins une vingtaine. Aujourd’hui, nous vivons dans une situation de quasi-monopole avec UGC ou Gaumont. Un exploitant indépendant ne peut demander un film. Il doit signer toute la production de l’année et peut-être même sur cinq ans. Et puis un film ne coûtait pas très cher à l’époque. Le prix des décors et surtout de la main-d’oeuvre a considérablement augmenté. Le risque n’était donc pas le même qu’aujourd’hui.

Jenny marque le début d’une collaboration extraordinaire entre vous et Prévert.

Nous nous retrouvions les après-midi pour discuter d’une scène, d’un personnage ou de l’interprétation. Chacun donnait son avis, nous nous entendions parfaitement. Nous aimions et détestions en général les mêmes acteurs et les rares fois où il y avait un désaccord, il disait toujours que c’était à moi de choisir car je tournais le film et que je le ferais mal si je n’étais pas à mon aise avec telle ou telle scène. On s’amusait bien ensemble, mais bizarrement, on se voyait rarement en dehors du travail, pour sortir ou dîner par exemple. Prévert était un type un peu mystérieux, très vachard avec les gens qu’il n’aimait pas. C’était le cas de Françoise Rosay, d’où le rôle terrible qu’il lui a donné dans Drôle de drame. Et puis, il y avait les bons mots de Jacques Prévert. Un jour, pendant l’Occupation, je lui raconte, un rien scandalisé, que les Américains avaient bombardé le cimetière de Saint-Ouen, pas moins de deux cent cinquante bombes. « Tu crois que ça ne vaut pas mieux que de les balancer sur des vivants ! »

Les années 30 ont connu de graves événements politiques, avec les ligues d’extrême droite et le Front populaire. Y avez-vous participé ?

J’ai assisté à la séance historique du 6 février 1934 à l’Assemblée. Dehors, les Camelots du roi se battaient place de la Concorde, avec leurs cannes au bout desquelles étaient attachées des lames de rasoir pour couper les jarrets des chevaux. Dans l’hémicycle, le spectacle était insensé. Les députés s’invectivaient, criaient, prêts à en venir aux mains. Daladier semblait dépassé. Vers vingt heures, la séance fut levée. J’ai alors rejoint le pont de la Concorde pour aller voir les émeutiers. C’est mon côté gavroche. Après discussions, j’ai pu franchir le barrage des gardes mobiles. On se battait encore. Un autobus finissait de se consumer. La grande brasserie Weber, rue Royale, accueillait les policiers blessés. Les tables avaient été rapprochées pour qu’on puisse les étendre. J’ai continué ma promenade rue du Faubourg-Saint-Honoré, quand les forces de l’ordre se sont mises à charger. En voulant m’échapper par la rue Boissy-d’Anglas, je suis tombé sur un deuxième peloton. Fort heureusement, au moment où j’allais prendre un coup de matraque sur la tête, j’ai glissé et n’ai été touché qu’à l’épaule. J’ai joué au gars inanimé, les policiers sont passés à d’autres et j’ai pu rentrer chez moi. La violence de cette manifestation était inquiétante. Le nombre de morts et de blessés en témoigne. Nous avions le sentiment d’une réelle menace de l’extrême droite à qui, heureusement, il manquait un chef.

Feyder était monarchiste. Le lendemain, il m’interpelle : « Des Français qui tirent sur des Français, tu trouves ça bien ? » Je lui ai retourné le compliment trois jours plus tard quand il y a eu trois morts dans la manifestation organisée par le parti communiste. J’ai adhéré, comme beaucoup d’intellectuels de gauche, à l’Association des écrivains et des artistes révolutionnaires, fondée par Paul Vaillant-Couturier. Il était communiste et cela a suffi pour qu’ensuite je sois étiqueté comme membre du Parti. Ce n’était pas le cas, même si j’ai été sympathisant dans ma jeunesse. Mais celui qui, à vingt ans, n’a pas envie de changer la société, n’a pas beaucoup de coeur…

À la demande du Parti, j’ai filmé, avec ma caméra de Nogent, la grande manifestation du 14 juillet 1935, conduite par Blum, Thorez et Daladier, de la Bastille à la Nation. C’était une réaction face au danger fasciste qui était à nos portes. Elle annonçait le Front populaire. Peu de temps après, je suis convoqué au siège du PC, rue Lafayette, où je me retrouve devant le comité central au grand complet. Étaient là Duclos, Thorez, Vaillant-Couturier, Aragon. Ils m’ont proposé de réaliser leur film pour les élections de 1936. J’ai répondu que cela me semblait difficile, car je venais de signer pour Jenny. Aragon a alors pris la parole pour dire qu’il avait récemment rencontré Jean Renoir qui semblait tout acquis à leurs idées. J’ai soutenu cette proposition en disant tout le bien que je pensais de Renoir. C’est ainsi qu’il a tourné La Vie est à nous dans laquelle il a utilisé certains de mes plans de la manifestation de la Bastille, sans d’ailleurs que mon nom n’apparaisse au générique.

Vous avez toujours eu des relations un peu difficiles avec Renoir ?

Cela venait de lui. J’admirais son talent et je l’ai aidé. C’est moi qui ai fait choisir Renoir au producteur de Jenny pour tourner La Grande Illusion, mais il m’en a beaucoup voulu de lui avoir pris Prévert qui, je ne sais pas pourquoi, a à partir de ce moment-là cessé de travailler avec lui. Renoir a toujours été un peu jaloux des autres. Il avait tendance à éreinter leurs films. Cela n’enlève rien, je le répète, à son immense talent.

Est-ce que le contexte politique, l’atmosphère du Front populaire, ont eu une influence sur le cinéma français ?

Le Front populaire a été dans le pays, au moins les premiers mois, un moment merveilleux. Avec les congés payés, des milliers de gens ont découvert la mer. Les choses ont commencé à se gâter avec la guerre d’Espagne et la controverse sur le fait de savoir s’il fallait ou non aider les républicains. Les Anglais refusaient. La France l’a un peu fait sans le dire. J’étais présent au meeting de Luna Park où la foule criait : « Des canons, des avions pour l’Espagne ! » Blum répondait : « Je ne peux pas tout vous dire, camarades, faites-nous confiance. »

Naturellement il y a eu dans le cinéma un esprit Front populaire. Un film comme La Belle Équipe de Duvivier reflète bien cet esprit Front populaire, avec le bon ouvrier qui gagne à la Loterie nationale et la méchante femme qui va tout gâcher. Un dialoguiste comme Spaak était très marqué à gauche. Jean Vigo était anarchisant, Prévert aussi, du moins de façade, car il vivait de façon assez petite-bourgeoise… Lucien Rebatet dénonçait violemment, dans L’Action française, cette mentalité pernicieuse de gauche. La presse d’extrême droite, Gringoire en particulier, était d’une violence inouïe.

Après Jenny, vous enchaînez tout de suite avec Drôle de drame pour lequel vous réunissez une distribution extraordinaire.

Je n’ai pas encore compris pourquoi ils ont tous accepté. Je n’avais fait qu’un film, j’y suis allé au culot. Je demande Michel Simon, il est d’accord. Même chose avec Jouvet, même s’il a fait un peu la tête quand il s’est retrouvé déguisé en Ecossais. Françoise Rosay et Jean-Louis Barrault, je les connaissais bien. Jamais nous n’avons autant ri pendant un tournage. Il a même fallu instaurer une tirelire. Chaque fois que quelqu’un éclatait de rire pendant les prises, il versait un franc. La scène du repas avec le fameux « Bizarre ! Bizarre ! » a été épique. Jouvet et Simon se détestaient et chacun avait juré de saouler l’autre.

La publicité pour le film nous semblait très drôle. Nous avions l’esprit tranquille pour la sortie. Et là, une dégelée. Incompréhension complète de la critique et du public pour cet humour « british » et surréaliste. Un seul journal, Le Merle blanc, l’a bien aimé. Au Colisée, les spectateurs hurlaient : « On nous prend pour des cons ! » et menaçaient de casser les fauteuils. Seuls deux autres films ont subi le même sort dans cette salle : L’Atalante de Vigo et La Règle du jeu de Renoir… Le film n’a tenu que trois semaines. Même l’affiche m’a valu des ennuis. Elle proclamait : « Molineux est-il un assassin ? » Un parfumeur du même nom est tombé dessus en sortant de chez lui, il m’a fait un procès qu’il a gagné…

C’est un échec cuisant, mais qui ne vous empêche pas de faire un autre film qui, lui, va marquer le cinéma français : Quai des Brumes…

Encore un miracle. Pendant la projection de Drôle de drame, au milieu du public qui chahute, une femme aime le film. Elle téléphone à son mari, un acteur qui tourne à Berlin. « C’est un film formidable fait par un certain Carné, il faut que tu fasses quelque chose avec lui. — Je le connais, ton Carné, je suis tout à fait d’accord pour tourner avec lui… » C’était Jean Gabin. Et l’affaire s’est faite.

Malgré tous ceux qui me conseillaient le contraire, j’ai gardé Prévert et nous avons signé un contrat pour le Quai des Brumes de Mac Orlan. Nous écrivons un synopsis d’une quarantaine de pages que nous déposons à la société de production allemande, Ufa, avec laquelle nous avons conclu. Quinze jours plus tard, le représentant français, Raoul Ploquin, nous convoque, catastrophé. « La situation est grave. La direction allemande n’aime pas le scénario. Elle le trouve décadent, ploutocrate, social-démocrate et plein de sentiments négatifs. Je risque de perdre ma place… » Comme on ne pouvait pas changer l’esprit du film, il a été décidé de le revendre à un producteur français. Le cachet, assez faible, de Gabin rendait l’opération plutôt intéressante. Quatre producteurs se sont proposés, dont un Juif, Rabinovitch, qui a obtenu le film de la Ufa pourtant hitlérienne… J’ai tout de même demandé quel était ce monsieur allemand qui refusait mon film. C’était le responsable de la propagande, un certain docteur Goebbels.

Mais le producteur français, Gregor Rabinovitch, n’avait pas pris le temps de lire le scénario. Deux jours avant le tournage, il m’appelle, affolé : « C’est sale, tout est sale. Comment une grande vedette comme M. Gabin peut accepter une pareille histoire ?… » Il faudra de l’acharnement et de la ruse pour pouvoir tourner le film jusqu’au bout. Quand Rabinovitch est venu au Havre pour faire supprimer certaines scènes, j’ai dû confier à mon assistant la mission de l’emmener au restaurant et de le faire boire pour qu’il n’assiste pas aux prises de vues. Par la suite, il a fait rentrer à Paris Le Vigan plus tôt que prévu pour qu’il ne puisse pas tourner la scène du suicide où il s’éloigne nu dans la mer. Heureusement, j’ai pu faire jouer un assistant-opérateur qui, de dos, avait la même silhouette que Le Vigan. Rabinovitch s’est vengé au montage en m’obligeant à supprimer certains plans, notamment une scène de meurtre de Gabin.

Ce film, qui mettait en scène des déclassés, heurtait à ce point la société ?

La morale de l’époque, oui. Ce que Rabinovitch appelait sale, c’est que le personnage principal soit un déserteur et que deux êtres qui ne se connaissaient que depuis quelques heures aillent faire l’amour dans un hôtel. A l’époque, on tournait essentiellement des comédies ensoleillées sur la Côte d’Azur mettant en scène des hommes en habit et des femmes en robe du soir. Et moi, j’arrivais avec mes bars, ma brume (fabriquée avec de la fumée de mazout qui laissait nos baignoires tellement noires que nous avions honte), mes pavés mouillés et mes réverbères allumés avant la nuit… On n’avait jamais vu ça. Quand, pendant le tournage, j’ai demandé l’arroseuse municipale pour mouiller la route, on m’a pris pour un fou.

Quai des Brumes a été un film précurseur. Avant, on ne montrait pas la rue. J’ai continué avec Hôtel du Nord et Le jour se lève. J’ai filmé les chemins de fer, la fumée, ce Paris populaire auquel j’appartenais, avec toujours le désir de coller à la réalité. Dans sa grande majorité, la presse a bien accueilli Quai des Brumes. Ce Soir, le journal d’Aragon, a écrit qu’il n’y avait pas dix metteurs en scène au monde qui auraient fait un film pareil. Malgré les craintes du producteur, il y a eu une ruée dans les salles. Seuls quelques-uns se sont singularisés, dans la critique : Georges Sadoul, Jouvet et Feyder qui n’aimait pas l’esprit de Prévert. Et surtout Renoir qui est allé jusqu’à dire que c’était un film fasciste. Prévert l’a très mal pris et l’a appelé pour lui dire que s’il continuait, il allait lui casser la gueule.

Renoir : « Mais non, Jacques, tu me connais. J’ai juste voulu dire que les personnages appelaient la trique fasciste. »

Prévert : « Ils appellent la trique fasciste parce que ce sont des marginaux et pas des petits-bourgeois ? »

Renoir : « Je l’ai pris comme ça, mais je me suis peut-être trompé. Il y a une erreur de mise en scène… »

Les choses en sont restées là.

En 1938, vous réalisez Hôtel du Nord avec Jeanson. On y trouve la réplique la plus célèbre du cinéma français : « Atmosphère… Atmosphère… »

Jeanson était prêt à tout pour faire un bon mot, mais là, sincèrement… On vous donne une scène avec la réplique d’une fille : « Atmosphère… Atmosphère… Est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère ? » Qu’est-ce que vous en pensez ? Moi, j’ai trouvé ça forcé et pas drôle. J’ai hésité à tourner la scène. D’ailleurs, j’ai entendu depuis cinq ou six filles jouer cette scène dans des cours d’art dramatique, et ça ne donne rien. Tout s’est passé au tournage, dans cette espèce d’intonation d’Arletty, dans son jeu, un peu dans les accessoires comme les cannes à pêche. Là, j’ai tout de suite vu que nous tenions quelque chose de formidable. Mais la réplique en elle-même, non, contrairement à « Bizarre… Comme c’est bizarre » ou bien à « T’as de beaux yeux, tu sais… » qui sont des répliques d’anthologie.

L’année suivante, dans Le jour se lève, vous allez encore innover avec la technique du flash-back.

Encore un hasard. Nous avions une histoire assez banale de gangsters qui s’entretuent, quand je reçois un coup de téléphone de mon voisin de palier que je ne connaissais pas et qui me propose un scénario. Il m’apporte quatre feuillets jaunis. Je lis et immédiatement je suis conquis, pas par l’histoire, mais par la façon dont il la racontait. Tout était fondé sur un flash-back. Il a fallu ensuite convaincre le producteur, Gabin et surtout Prévert pour qu’ils acceptent de travailler avec mon voisin, Jacques Viot.

Nous étions alors à quelques mois ou quelques semaines de la guerre. Est-ce qu’on le pressentait ?

Les gens ne voulaient pas croire à la guerre. Rappelez-vous le triomphe que la foule a réservé à Daladier à son retour de Munich, alors qu’il pensait être conspué. Personnellement, je n’ai jamais vécu comme dans ces années 1938-1939. La recherche forcenée du plaisir, de tous les plaisirs avec le pressentiment qu’il fallait vite en profiter, brûler sa vie, que ça ne durerait pas. Je me suis ruiné pour acheter une Chrysler, la plus belle voiture du moment. J’étais tous les week-ends à Deauville, tous les soirs en boîte. Je rentrais vers quatre ou cinq heures, pour dormir sur le divan du studio, avant de commencer à tourner à midi Le jour se lève.

Le 3 septembre 1939, la guerre est déclarée. Vous êtes mobilisé.

J’avais gardé le souvenir des gars que j’avais vus partir en 1914 à la gare de l’Est, la fleur au fusil, pleins d’enthousiasme. Là, c’était bien différent, plutôt des moutons qui allaient au casse-pipe en espérant cependant être vite de retour dans leurs foyers. Ils se moquaient bien des Sudètes et du reste. Je pensais être affecté au service photographique des armées. Mais à la tête dudit service, il y avait le colonel Calvet, ancien représentant du ministère des Armées à la censure cinématographique. Il avait à ce titre demandé que dans Quai des Brumes, le mot « déserteur » ne soit jamais prononcé, que l’acteur n’ait pas l’air d’un voyou et que, quand il se débarrasse de ses vêtements militaires, il les plie soigneusement sur une chaise. Je m’étais procuré cette lettre et l’avais fait connaître. Calvet était ridiculisé, il ne me l’a jamais pardonné.

Je me suis donc retrouvé pionnier en avant de la ligne Maginot, à creuser des trous, souvent sans savoir pour quel usage. Ma réputation de communiste m’avait suivi et empêché d’être nommé caporal. Nous logions dans des villages abandonnés qui avaient été pillés et vandalisés par les unités passées avant nous. Le spectacle était une honte, tout avait été saccagé. On en venait à espérer que les villages soient bombardés pour que les propriétaires ne voient pas dans quel état l’armée française les avait laissés. Un beau jour, j’ai été muté à La Ferté-sous-Jouarre, au deuxième bureau. Un copain travaillant au service des effectifs avait repéré mon nom.

C’est de là que vous avez vécu l’effondrement de l’armée française ?

J’étais chargé d’apporter le courrier au colonel qui supervisait les mouvements de troupes. Je me souviens qu’un jour arrive un télégramme d’une extrême urgence. Une compagnie en péril demandait du renfort. Je pose le télégramme sur la pile. Le colonel le regarde vaguement et passe à autre chose. Ce sont les mêmes, du moins quelques-uns d’entre eux, que j’ai entendu dire en pleine retraite : « On s’en fiche, c’est la guerre du Front populaire. » J’étais ulcéré.

Un beau jour, nous avons réalisé que notre état-major était parti. Nous sommes descendus vers le sud, comme on pouvait, en train, ou par la route. À Ussel, nous avions un rendez-vous vers minuit pour repartir vers Bordeaux, puis l’Afrique du Nord. Or, des rumeurs circulaient selon lesquelles les Allemands libéraient les soldats français qu’ils trouvaient. C’était bien sûr de la propagande, mais j’avoue que nous avons hésité. Nous avons finalement atterri près de Montauban, dans une grange, où nous avons entendu le discours de Pétain. Je n’ose dire que nous l’avons accueilli avec joie et pourtant… L’idée de De Gaulle de continuer la guerre ne nous inspirait pas. Nous sommes restés dans la région, complètement livrés à nous-mêmes. J’ai retrouvé par hasard Jean-Pierre Aumont. Nous avons fini par être démobilisés.

Vous allez bientôt rentrer à Paris et recommencer à faire du cinéma. Vous n’avez pas été tenté, comme Jean Renoir ou René Clair, d’émigrer vers les Etats-Unis ?

Je me suis posé la question. Mais eux parlaient anglais, pas moi. Ils avaient déjà une expérience de l’Amérique, qui n’avait pas été fructueuse pour leur cinéma. Elle ne l’a pas été davantage pour Feyder ou Duvivier. Les seules propositions qui m’ont été faites, venaient des grandes compagnies américaines. Mais je me suis toujours méfié des majors pour une question de liberté. Peut-être y serais-je allé pour un producteur indépendant. J’ai préféré tenter de continuer à faire du bon cinéma en France et, comme il a été dit un peu pompeusement, de « rattraper par l’esprit ce qu’on avait perdu par les armes ». Si cela s’était révélé impossible, j’aurais peut-être émigré, mais le premier film a été un immense succès.

Je suppose qu’il n’était pas facile, vu les circonstances, de mettre un film en chantier ?

Non. Quand je suis arrivé à Paris, toutes les salles de spectacle étaient fermées. Mes films ont été interdits. Ceux où jouaient Gabin et Morgan parce qu’ils étaient partis aux États-Unis, les autres parce que les producteurs ou des gens comme Trauner ou Kosma étaient juifs. Fin 1940, un certain Greven, représentant de la compagnie allemande Continentale, m’a proposé de produire un film. J’ai posé immédiatement deux conditions : que les scénarios soient choisis d’un commun accord et que le film soit entièrement tourné en France. La Continentale refuse. Je suis convoqué à Matignon par le responsable vichyssois du Comité d’organisation du cinéma. « Si vous n’acceptez pas, le cinéma français ne repart pas. » Je tiens bon et la Continentale finit par accepter mes conditions. Je suis obligé de signer, mais avec l’idée de partir à la première occasion. Je présente plusieurs sujets sans aucun rapport avec l’actualité, mais nous ne parvenons pas à nous mettre d’accord. Finalement, le contrat est rompu et un producteur français, Alfred Paulvé, m’engage pour trois films. J’ai appris par la suite que les cinq autres metteurs en scène français pressentis pas la Continentale avaient signé.

Je voulais me réfugier dans le passé pour éviter tout risque de censure de Vichy et m’assurer une plus grande liberté. En m’inspirant des Très Riches Heures du duc de Berry, j’ai commencé à travailler avec Prévert sur Les Visiteurs du soir, en faisant des allers et retours entre La Colombe d’Or, à Saint-Paul-de-Vence où il s’était fixé, et Paris pour tenter de résoudre les innombrables problèmes qui se posaient. Tout manquait, en particulier ce dont on avait spécifiquement besoin, des tissus en satin ou en velours pour les costumes. Finalement, un petit couturier s’en est chargé avec de la rayonne, mais le résultat n’était pas fameux. Seuls les acteurs principaux étaient présentables.

Pas moyen de trouver des chevaux qui étaient tous réquisitionnés. On a pris ceux de la garde de Pétain à Vichy. Le faucon était empaillé, les chiens venaient d’un cirque. Ils étaient tellement squelettiques, pleins de puces et de tiques que je n’ai pu les filmer que de loin. La peinture synthétique au sol restait collée aux semelles des acteurs. Comble de malchance, il a plu vingt et un jours pendant le tournage des extérieurs. Une partie des décors s’est retrouvée sous l’eau. Le château était aussi une source de tracas. Le décorateur l’avait fait construire en mon absence et a jugé bon de le patiner, alors que je le voulais tout blanc, car il devait être neuf dans le scénario. Il a fallu le nettoyer. Nous subissions aussi les interruptions de tour-nage, à chaque alerte ou coupures de courant.

Enfin, se sont posés tous les problèmes de victuailles. En plein rationnement, nous devions tourner des scènes de banquets avec beaucoup de figurants. Si je laissais une malheureuse miche de pain, je la retrouvais creusée par en dessous et vidée de sa mie. La viande était fausse et on était obligé de piquer les fruits au phénol pour qu’ils ne disparaissent pas. Malgré tout, le film se fait. C’est un succès. La critique, pourtant souvent violente à cette époque, est excellente.

Certains ont vu dans la scène finale, où le coeur de la statue continue à battre, un symbole de la France sous l’Occupation. Était-ce justifié ?

Je ne le jurerais pas. L’idée nous a effleurés, mais seulement au moment du tournage, puis au montage. Mais beaucoup de gens l’ont interprété comme cela. Je leur demandais de ne surtout pas le répéter ; je ne tenais pas à avoir d’ennuis…

Vous réalisez ensuite, dans les mêmes conditions, l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma : Les Enfants du Paradis. Toujours la même idée de se réfugier dans le passé ?

Ce fut un film heureux. Paradoxalement, l’un des plus faciles à tourner, sans les multiples pépins que l’on collectionne parfois. Avec Jacques Prévert, nous avons fait le choix des acteurs, dans la même insouciance que pour Drôle de drame. Mon seul souci a été de faire traîner le montage pour que le film sorte après la fin de la guerre. Je l’ai ratée à quinze jours près. La première a eu lieu le 25 avril 1945.

En dehors des problèmes matériels, il ne devait pas être facile de tourner sous l’Occupation, avec les lois de Vichy, les mesures frappant les Juifs ?

Je ne pouvais travailler avec des Juifs que de façon clandestine et en risquant gros. Alexandre Trauner réalisait les maquettes de décors du village où il se cachait, en dessous de Vence, en liaison avec un autre décorateur. Une collaboration du même type s’est organisée pour Joseph Kosma, réfugié dans un petit hôtel discret de Cannes, qui a composé Démons et Merveilles et Le Tendre et Dangereux Visage de l’amour, les deux chansons des Visiteurs du soir. Maurice Thiriet en a assuré l’orchestration.

Une autre difficulté était l’obligation de recruter des figurants dans le syndicat de Vichy. Un responsable se présentait chaque matin avec des candidats. Il fallait ruser, discuter, prétendre qu’ils ne correspondaient pas au physique recherché. J’étais tout de même obligé d’en prendre quelques-uns. Mais le plus gênant c’était sans doute la présence d’officiers allemands qui venaient sur le plateau et tenaient absolument à se faire photographier avec nous. Nous faisions tout pour les éviter, mais ce n’était pas toujours facile.

Est-ce que l’on trouvait, dans le monde du cinéma comme ailleurs, des résistants et des collaborateurs ?

Nous en parlions peu. Tout le monde se méfiait. Je n’étais personnellement pas favorable à Vichy, mais je ne m’en vantais pas. Je n’étais pas non plus spécialement attiré par de Gaulle.

Il y a eu deux ou trois incidents pendant les tournages. À Nice, la milice a fait une descente pour dénicher l’un des deux mille figurants. Une autre fois, pendant Les Enfants, je cherche en vain le directeur de production. Deux gars, vraisemblablement de la Gestapo, l’attendaient au bureau. Il avait heureusement réussi à fuir par un garage loué, rue Marcadet, pour les costumes et qui communiquait avec le plateau. J’ai également découvert, seulement à la Libération, que mon régisseur général était un responsable de la Résistance.

Malgré la guerre et les privations, les spectacles et les restaurants chics marchaient sous l’Occupation ?

C’était même une période faste, car les gens avaient besoin de se distraire. A Paris, les salles de cinéma et de théâtre étaient pleines. Le dimanche, en fin d’après-midi, vous aviez trois ou quatre concerts de musique classique. C’est à ce moment que la danse a touché le grand public. Les restaurants se partageaient entre les petits bistrots des connaisseurs où le patron se débrouillait avec le marché noir, et puis quatre ou cinq grandes tables où se retrouvait le Tout-Paris et des officiers supérieurs allemands : Chez Maxim’s, Berkeley où j’allais quelquefois.

Comment avez-vous vécu la Libération de Paris ?

En filmant avec la petite caméra de Nogent des scènes étonnantes, des combats de rue. Mais quand je suis allé proposer mes services aux responsables de la Résistance, j’ai été éconduit. Ils préparaient ma comparution devant le comité d’épuration.

Que vous reprochaient-ils ?

Le monde du cinéma baignait dans une atmosphère de règlements de comptes et de jalousie. On ne pouvait pas me reprocher grand-chose, sinon avoir fait preuve d’insouciance en ne m’intéressant qu’à mon métier. La commission chargée d’examiner mon dossier était composée essentiellement de maquilleuses et d’habilleuses qui tournaient les pages de mes contrats de production pour s’arrêter sur mes émoluments. Mais ce n’était rien à côté de ce qu’a vécu par exemple Arletty qui a failli être tondue. Elle a été arrêtée, chez un ami où elle s’était réfugiée, par des FFI qui cherchaient des tireurs sur les toits. Ils l’ont placée en résidence surveillée près de Paris, d’où j’ai eu un mal fou à la faire sortir pour réaliser les synchros des Enfants du Paradis. Le préfet, que je suis allé voir pour obtenir l’autorisation, la traitait de putain.

Elle a eu un jour ce mot merveilleux. A un magistrat qui lui demandait comment elle allait, elle a répondu : « Pas très résistante… » Elle avait été, il est vrai, imprudente en tombant amoureuse d’un officier allemand, sorte de procureur dans les tribunaux pour résistants. Je l’avais rencontré chez elle, et chez des amis. C’était un type extraordinairement beau et cultivé, avec une voix chaude et un physique de jeune premier pour film américain. Nous avions parlé d’art, d’Italie, jamais bien sûr de la guerre. Arletty m’a annoncé un jour qu’il était parti pour le front russe. Les Allemands ne voyaient pas non plus cette liaison d’un bon oeil. Mais Arletty n’en a jamais tiré d’avantages, contrairement à d’autres qui ont exagéré, comme Guitry qui faisait tout pour se montrer avec des Allemands, allait dîner avec eux ou les recevait chez lui. D’autres ont été inconscients, comme Georges Clouzot qui a tourné, pour la Continentale allemande, Le Corbeau, mettant en scène des villageois français qui s’adonnent aux lettres anonymes. En pleine Occupation, c’était d’une rare maladresse… J’avais personnellement refusé ce thème qui m’avait été proposé. Clouzot a été un temps interdit de tourner. Il n’y a eu cependant dans le cinéma qu’un seul fusillé, le monteur d’un film de propagande contre les francs-maçons.

Vous vous lancez alors dans une réalisation qui va susciter beaucoup de polémiques, Les Portes de la nuit.

Au départ, ce devait être un film avec Gabin (qui ne m’a jamais appelé que « le môme ») et sa compagne de l’époque, Marlène Dietrich. Elle visait un petit rôle car, disait-elle, « j’ai un accent chleu que les Français ont assez entendu ». Eux deux, Prévert et moi, sortions alors tous les soirs. Marlène Dietrich ne parlait pas beaucoup. Nous nous suffisions à nous-mêmes.

Un soir, nous assistons à un spectacle de ballet au Théâtre Sarah-Bernhardt. L’idée nous vient de tirer un film de ce sujet un peu fantastique. Prévert se met au travail, mais il était à l’époque passionné par les affaires de Résistance. N’ayant pas quitté la Côte d’Azur pendant la guerre, il n’avait jamais fait sauter de train ni précipité d’officier allemand sous le métro ! Pourtant, à l’arrivée, je me retrouve avec un scénario relatant une histoire de Résistance, bien éloignée du thème initial. Gabin et Marlène Dietrich se décommandent. Il me faut trouver un couple de jeunes premiers, mais on tournait beaucoup à l’époque et tous étaient pris. J’arrête mon choix sur Nathalie Nattier et Yves Montand, sans doute influencé par les nombreux coups de téléphone d’Édith Piaf qui me vantait les mérites de son protégé. Montand n’est pas bon, dans un rôle d’ailleurs assez faible. Il a prétendu que je l’avais terrorisé, en fait ce n’était pas moi, mais les autres acteurs avec qui il jouait, Reggiani, Brasseur, Vilar, et Carette, qui incarnaient des personnages beaucoup plus intéressants.

Le film a été laminé par la critique…

Effroyable. Ils se sont déchaînés. J’ai été traité de communiste montrant des ouvriers résistants et des bourgeois collaborateurs. Le public a conspué le film. Une violence qui s’explique largement par le contexte politique de l’époque, mais qui a complètement découragé Prévert. Ce fut son dernier film.

Jeanson a lancé la légende des « caprices de M. Carné », dont la devise serait : « Je dépense, donc je suis. » On me reprochait d’avoir reconstitué en studio, et à grands frais, le métro Barbès. La vérité est que nous nous sommes rendus sur place avec le producteur, l’opérateur, le décorateur et que nous avons réalisé qu’il était matériellement impossible de tourner au milieu de la foule, de jour comme de nuit, qui plus est avec Gabin et Marlène Dietrich qui devaient à ce moment-là tenir les deux grands rôles.

Paradoxalement, alors que vous avez signé les plus grands chefs-d’oeuvre français, vous allez avoir du mal à tourner le film suivant. Plusieurs projets avortent.

Les producteurs ont toujours tendance à ne raisonner que sur le dernier film, en oubliant les précédents. Or Les Portes de la nuit avaient coûté très cher et avaient été un demi-échec. Finalement, je mets en scène La Marie du port, qui sera un succès auquel je ne m’attendais pas. Je tourne ensuite Juliette ou la clef des songes <qui est accueilli dans un silence glacial au festival de Cannes où il était très attendu. Titre de Paris-Soir, le lendemain : « La France a perdu un cuirassier à Cannes. » L’influence de Cannes et Venise était alors immense. Incomparable avec celle d’aujourd’hui. L’accueil et le palmarès déterminaient largement le succès ou l’échec auprès du public. Un film comme Jeux interdits, qui avait très mal marché, a été relancé par un prix à Venise. Maintenant, plus personne ne se souvient des films primés les années précédentes.

On a le sentiment que le cinéma français d’après-guerre change ou se cherche un peu.

Il veut se renouveler. Les thèmes sont plus diversifiés qu’avant-guerre, où dominaient les comédies ou les policiers. Les moeurs ont évolué, il y a beaucoup d’histoires d’union libre. Le rythme des films est plus rapide, il y a plus d’effets. Le style s’en trouve modifié. D’un scénario comportant trois cent cinquante numéros, on est passé à quatre cent cinquante ou cinq cents. On sera bientôt à six cents. La couleur apparaît. Je voulais tourner, après Les Portes de la nuit, mon premier film en Technicolor, mais les cinq caméras en Technicolor n’étaient pas disponibles. J’ai dû attendre dix ans, avec Le pays d’où je viens. Et puis, le cinéma français subit les influences étrangères, celle du film italien, même si personnellement je n’aime pas beaucoup le réalisme et encore moins le misérabilisme. Je préfère interpréter un peu la vie, la poétiser, comme un peintre. L’interprétation personnelle d’un paysage est oeuvre de création. Le cinéma américain débarque également en force après avoir été interdit pendant la guerre. C’est l’époque des super productions, d’Autant en emporte le vent, des films de Ford, de Huston. Ils viennent concurrencer les films français qui doivent également lutter contre les autres distractions, la radio et bientôt la télévision. Thérèse Raquin, que je fais en 1953, est un très grand succès. C’est l’un de mes films les mieux construits. J’ai beaucoup travaillé au scénario avec Charles Spaak. Signoret y signe, de mon point de vue, son meilleur rôle. Beaucoup plus intéressant et dramatique que dans Casque d’or où elle se promène beaucoup, avec, il est vrai, une silhouette extraordinaire.

En 1958, vous réalisez l’un de vos plus grands succès, Les Tricheurs, juste avant que ne se développe la contestation de la Nouvelle Vague.

Je fréquentais à cette époque beaucoup de jeunes du milieu de Saint-Germain-des-Prés et j’avais remarqué que pour eux tomber amoureux était quelque chose d’un peu ridicule. On devait coucher avec les filles et en rester là. C’était Roméo et Juliette qui s’adorent et ont tout pour être heureux, mais qui ne veulent pas s’avouer leur amour parce que c’est honteux. Je parle de cette idée à Charles Spaak. Nous travaillons sur un scénario en nous inspirant de personnages que j’avais vus au Flore, le pseudo-intellectuel ou le fils de famille qui s’encanaille. Nous avons quelque mal à dénicher un producteur qui ne trouve pas le sujet immoral. Nous auditionnons, avec mon assistant, deux mille garçons et filles. J’hésite pour l’un des rôles principaux entre deux jeunes acteurs. Je retiens finalement Terzieff. Mon producteur penchait pour l’autre : c’était Jean-Paul Belmondo, qui m’en voudra longtemps de ne pas l’avoir choisi. (Alain Delon me fera plus tard le même reproche. Il avait été vu par mon assistant et visait le rôle tenu par Jacques Charrier.) Le tournage se passe bien, excepté une grève déclenchée par Laurent Terzieff contre l’arrivée au pouvoir, en mai 1958, de De Gaulle avec le soutien des militaires. « Ce n’est pas contre vous, monsieur Carné, m’a-t-il dit, il y a l’acteur, mais il y a aussi le citoyen… »

Quand le film sort, c’est un grand succès. Le soir de la première, les jeunes présents me portent en triomphe sur les Champs-Élysées. Une seule salle, le Marignan, enregistre cinq cent cinquante mille entrées. C’est le plus gros succès de l’année, loin devant La Vérité et En cas de malheur qui étaient très attendus. Et c’est là que les producteurs se disent : on peut faire autant de succès et d’argent avec un film sans vedettes. C’est une sorte de révolution qui favorisera l’éclosion de la Nouvelle Vague.

Pourtant, celle-ci, avec de jeunes réalisateurs comme Truffaut, Chabrol ou Godard, va durement vous attaquer ?

Ils m’ont éreinté, mais moins que d’autres comme Autant-Lara, Delannoy ou Aurenche. J’avoue ne pas avoir compris leur violence. Eux qui prétendaient aimer le cinéma lui ont fait un tort considérable. Ils nous assassinaient, c’était terrible. Les films ont moins bien marché. Des metteurs en scène ont été découragés. Moi-même en suis arrivé à douter, à me demander si je n’étais pas tombé dans un certain académisme. « Je voudrais tuer les metteurs en scène existants », a écrit Truffaut. Trente ans plus tard, nous nous sommes retrouvés, tous les deux, sur une même scène pour inaugurer deux salles de cinéma portant nos noms, à Romilly-sur-Seine. Je l’avais prévenu que j’allais un peu l’asticoter, mais lui a plaidé publiquement la prescription, ajoutant qu’il était heureux que son nom soit associé au mien et que s’il avait fait vingt-trois films, il les donnerait tous pour Les Enfants du Paradis…

Mais qu’est-ce que cette Nouvelle Vague vous reprochait, et que voulait-elle apporter ?

Nous étions, paraît-il, académiques, éloignés du réel. Ils nous reprochaient par exemple les décors artificiels. Eux ont effectivement tourné en décors naturels, mais ils ont pu le faire parce qu’ils ont profité, à cette époque, des énormes progrès techniques du son et de l’image. La pellicule est devenue beaucoup plus sensible, nécessitant moins de projecteurs. Les objectifs des caméras se sont perfectionnés, le 18 mm par exemple, qui, auparavant, déformait la prise de vue, Le son s’est également considérablement amélioré. Le tournage en décors naturels devenait beaucoup plus facile et les producteurs se frottaient les mains car ça coûtait moins cher.

Je dois dire que la Nouvelle Vague a apporté un style nouveau, plus spontané. Il n’y avait pas que des chefs-d’oeuvre comme la presse semblait le croire, mais j’ai bien aimé certains de leurs films, comme Le Beau Serge de Chabrol, Pierrot le fou de Godard ou les films de Rohmer.

Mais Les Tricheurs avaient également fait scandale ?

Le film a déclenché une vive polémique dans les journaux. L’Express lui a consacré un numéro spécial, mais d’autres titres estimaient que cette jeunesse sans tabous sexuels était montrée sous un mauvais jour. On ne me pardonnait pas d’avoir raconté que des adolescents allaient, après leur « boum », coucher dans la chambre de leurs parents. L’affaire a même été évoquée à l’Assemblée nationale. André Malraux, ministre de la Culture, est monté à la tribune dire qu’il ne laisserait pas injurier la jeunesse française. Cela ne tombait pas très bien pour moi qui voulais faire un nouveau film, Terrain vague, sur les bandes de jeunes loubards. J’ai dû adoucir le scénario, inspiré d’un roman américain très violent qui affolait le producteur. Le film montrait tout de même des adolescents qui volaient dans les drugstores, se battaient, détestaient leurs parents. Une révolte des jeunes qui a beaucoup été montrée depuis, mais qui ne l’avait pas encore été en 1960.

Quelques années plus tard, vous avez retrouvé la censure avec Les jeunes Loups.

Comme pour Les Tricheurs, j’avais été intrigué par des jeunes gens que j’avais rencontrés et qui couchaient pour l’argent, à la fois avec des filles et des garçons. J’ai voulu en faire un film. Malheureusement, un certain de Segogne recommandé par Mme de Gaulle, venait d’être nommé président de la commission de censure. Il avait immédiatement déclaré qu’en sa présence, jamais Les Tricheurs n’aurait été autorisé. Le scénario est une première fois envoyé à la commission qui se contente de répondre qu’il doit être allégé de tout ce qui est indécent, sans plus de précisions. Le projet est remanié sous la pression du producteur, mais de Segogne déclare qu’il jugera à la vue du film. Il exigera finalement quatorze coupures. Parmi elles, un dialogue entre un garçon qui dit à une fille, après leur première nuit d’amour : « Tu ne m’avais pas dit que tu étais vierge. » Et elle répond : « Il n’y avait pas de quoi se vanter… » Dans une scène où un type se baigne nu dans une piscine, il faut couper tous les plans où l’on voit ne serait-ce qu’une ombre laissant deviner « quelque système pileux ». A l’arrivée, le film n’avait plus aucun sens, j’ai même pensé un moment enlever mon nom du générique. La société française, et plus encore le régime gaulliste, étaient extrêmement pudibonds. L’homosexualité restait un vice inavouable. Rappelez-vous qu’à l’apparition du sida, l’opinion s’en moquait parce que la maladie ne touchait que les homosexuels…

Un mois après la sortie des jeunes Loups, c’est mai 1968 et la révolution des moeurs.

Après dix années de De Gaulle, qui n’étaient pas très drôles, j’ai vécu ces événements avec beaucoup de joie, de fièvre même. J’ai retrouvé mon côté gavroche, comme dans les années 30 ou à la Libération. Je me suis beaucoup promené dans Paris, j’ai respiré pas mal de gaz lacrymogènes. J’étais rue Gay-Lussac, la nuit des barricades, et j’ai défilé avec un million de personnes, le 13 mai, de la Bastille au Panthéon. La contestation, avec les célèbres petites affiches de l’époque et toute cette atmosphère de liberté, me plaisait, même si les débats étaient souvent fumeux. Je me souviens d’une séance à l’Odéon où Jean-Louis Barrault, accompagné de Madeleine Renaud, Jean Desailly et Simone Valère, a tenté de s’expliquer sous les huées des étudiants, qui lui reprochaient d’avoir été soutenu par Malraux. Pour tout éclairage, il n’y avait sur scène qu’une ampoule au bout d’un fil. Le jour où de Gaulle a annoncé la dissolution de l’Assemblée, je participais à une réunion avec la profession à l’École de photo de la rue de Vaugirard. J’étais dans une section avec Louis Malle et Claude Lelouch. On entendait des choses insensées. Chabrol proposait le cinéma gratuit. A Cannes, certains avaient tenté d’arracher le rideau du Palais du festival. Toute cette révolution s’est achevée d’un seul coup, quand l’essence est revenue aux pompes et que les gens ont pu partir en week-end.

C’est dans l’ambiance post-soixante-huitarde que vous avez tourné Les Assassins de l’ordre, un film, une fois de plus, un peu provocateur.

Et je l’ai payé très cher. Sur intervention du gouvernement, le film a été complètement boycotté par les radios et la télévision. La presse n’en a pratiquement par parlé, alors qu’elle était enthousiaste le soir de la présentation. Louis Amade, qui était au cabinet du préfet de police, m’a reproché d’avoir fait un film contre la police. Du tournage, je retiens la personnalité de Jacques Brel, un incorrigible bavard, pourtant très secret et comme blessé par les femmes.

Votre dernier long métrage a été La Merveilleuse Visite en 1974, une nouvelle illustration des difficultés que vous avez pu rencontrer pour faire un film.

Tout s’y est mis. Problèmes de tournage, grèves, producteur qui n’avait plus d’argent et payait les acteurs avec des chèques en bois. Et pour finir, un film victime d’une mauvaise distribution et qui a donc marché très moyennement, même si, aujourd’hui, tous les gens que je rencontre assurent l’avoir vu ! Il avait pourtant fait l’objet de bonnes critiques. Je me suis senti victime d’une injustice et j’ai eu un moment de découragement. J’ai consacré les années qui ont suivi à la réalisation de grands spectacles audiovisuels à partir de montages photos sur Lourdes, Toulouse-Lautrec, la Martinique, Rome…

On parle beaucoup, depuis déjà quelques années, de la crise du cinéma. Quelles en sont, selon vous, les causes ?

Elles sont d’abord financières. Le cinéma a perdu son public populaire, à cause de la télévision qui lui a porté un coup mortel et de la disparition des salles de quartier où les places étaient beaucoup moins chères. L’ancien équilibre a été rompu sans être remplacé. Une dizaine de distributeurs participaient au financement du film. Celui-ci était projeté dans une seule salle d’exclusivité à Paris, puis dans de nombreuses salles de quartier, à des prix suffisamment modiques pour que les spectateurs puissent y aller en famille. J’ajoute que la télévision a gâché le goût du public. Regardez la facilité, la banalité, la vulgarité des feuilletons…

Mais les chaînes de télévision et la vidéo ne peuvent-elles pas remplacer les salles de cinéma pour le financement des films ?

Les télévisions ne veulent pas de coproductions avec intéressement à la recette. Elles veulent simplement acheter un film pour un ou deux passages. Faute d’argent, les conditions de tournage deviennent draconiennes. Le producteur vous impose des temps très courts. Moi, j’ai toujours recherché la qualité. C’est pourquoi je n’ai pas réalisé plus de films. Beaucoup de mes projets n’ont pas abouti.

Le cinéma d’aujourd’hui ne manque-t-il pas de bons auteurs ?

C’est la catastrophe. Sans même parler de Prévert, un type comme Audiard n’a pas été remplacé. Il y a de bons réalisateurs en France qui connaissent bien leur métier, même s’ils sont peut-être un peu trop marqués par la photo publicitaire, mais c’est justement pour pallier ce manque d’histoire, cette pauvreté des dialogues. J’aime beaucoup Annaud, Beinex, Besson et des films comme Le Grand Bleu, 37°2 le matin, Nikita ou Les Nuits fauves de Collard. Diva a marqué un tournant dans le cinéma français. Mais souvent ces films pèchent par leur scénario, leur manque de crédibilité, de profondeur ou de sensibilité.

Quels sont les acteurs qui vous ont le plus impressionné ?

Indiscutablement, Michel Simon et Jules Berry. Ils avaient du génie. Leur très forte personnalité apportait un volume et un relief extraordinaires aux rôles qu’ils jouaient. Ils créaient un mythe qu’on ne trouve plus aujourd’hui, sauf peut-être avec Depardieu, Deneuve et Adjani.

J’avais moins d’admiration pour Jouvet. Je me suis toujours demandé s’il n’avait pas découvert sa façon de parler si particulière en interprétant un personnage d’une pièce. En revanche, j’aurais aimé faire tourner Raimu, Bourvil et, plus récemment, Patrick Dewaere. Il avait, comme j’aime à le dire, les pieds attachés au sol.

Parmi vos films, quels sont ceux que vous préférez ?

Les Enfants du Paradis, fatalement, et Le jour se lève. Mon choix correspond d’ailleurs à celui des critiques.

Et si vous deviez désigner les plus grands films et réalisateurs de ce siècle ?

Parmi les Français, Renoir, même s’il a toujours été désagréable avec moi, et Feyder. Je ne citerai pas de cinéastes contemporains pour ne faire de peine à personne. Les étrangers sont nombreux, Fritz Lang, bien sûr, Murnau, King Vidor et pour les acteurs, Erich von Stroheim.

Y a-t-il des films que vous regrettez de ne pas avoir faits ?

Plusieurs. La Reine Margot, le scénario était merveilleux. Anna Magnani était d’accord pour jouer Catherine de Médicis. Le producteur n’a pas eu l’argent. Nijinski aurait aussi été, je pense, un grand film. Actuellement, je suis un peu triste de ne pas avoir pu mener à bien mon dernier projet, Mouche, d’après Maupassant. Je voulais faire un film très français, amusant, et montrer qu’un vieil homme n’est pas forcément amer ou aigri. Une fois de plus, les conditions financières n’ont pas été réunies.

Comment envisagez-vous l’avenir du cinéma ? Existera-t-il encore à la fin du siècle prochain ?

Je suis très inquiet pour le cinéma français et européen, si l’on n’impose pas des quotas aux productions américaines. Le cinéma est un produit spécifique, culturel, qu’il faut protéger. Sinon, je crois que les gens aimeront toujours voir un spectacle en compagnie. Il faudra bien que les jeunes aillent quelque part. Ils ne lisent pas beaucoup et ne vont pas se contenter des musées ou des soirées familiales. Où emmèneraient-ils leurs petites amies, si ce n’est au cinéma ! Encore faut-il qu’ils n’aillent pas seulement voir des films américains…