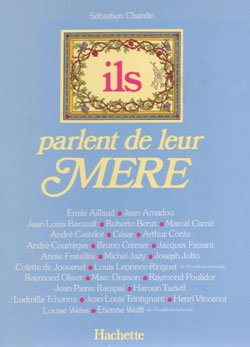

Marcel Carné et sa mère par Sébastien Chardin (in « Ils Parlent de leur mère ». Hachette 1979)

Cette interview de Marcel Carné est extraite d’un livre écrit par Sébastien Chardin « Ils parlent de leur mère » paru en 1979 chez Hachette. Des personnalités parlent de leur mère, ainsi on y trouve les confidences de Jean-Louis Barrault, Jean-Louis Trintignant mais aussi Raymond Poulidor ou Annie Fratellini (l’une des rares femmes de ce livre).

Ce texte épuisé est assez intéressant, même si malheureusement il est un peu court comparé à d’autres entretiens de ce même recueil. En effet, Carné va parler peu de sa mère mais il va profiter de l’occasion pour rendre hommage à sa tante, la soeur de son père, Marguerite qui lui « a dévoué sa vie« .

Pour la petite histoire, notons que Carné va se tromper sur l’adresse familiale qu’il mentionne, ce n’est pas rue des Batignolles mais rue des Moines où la famille habita (la tante Marguerite sera même concierge de cet immeuble, au numéro 7).

D’autre part Carné fait mention d’une particule à son nom que son père aurait fait changer, le nom familial aurait été « de carné » mais malheureusement pour lui aucune recherche généalogique effectuée par Guillaume Christophe-Huart et Sylvie Augendre remontant jusqu’au 15° siècle n’a permis de retrouver une éventuelle particule au nom Carné. Par contre, il y a bien eu un Jean Dit « Le Marquis » Carné qui a vécu au début du 19° siècle.

Sans doute Carné voulait-il parler de celui-ci…– Tous Droits Réservés –

Le premier — et le dernier — souvenir que j’ai de ma mère remonte au jour de mon baptême.

J’avais cinq ans.

Mon père, ébéniste de profession, franc-maçon et libre penseur obstiné, s’opposait à ce qu’il considérait comme des mômeries. Il détestait la religion comme il méprisait l’aristocratie : il avait fait supprimer la particule de son nom pour ne plus s’appeler de Carné, mais Carné. Il avait fallu toute l’obstination de ma mère et de sa famille — paysanne d’origine bretonne, donc fort pieuse — pour obtenir que je sois enfin présenté à l’Église. Je me revois donc portant un plateau chargé de dragées et les distribuant à mes parrain et marraine. Je revois aussi les longs cheveux noirs, le visage allongé, le teint pâle de celle que j’appelais

« maman ».

Elle est morte d’une pneumonie très peu de temps après.

J’étais trop jeune pour assister à l’enterrement.

Mais j’ai une image très nette des jours suivants : mon père, me prenant par la main, m’avait emmené devant la tombe, au cimetière de Saint-Ouen.

Cependant, dans le malheur qui m’atteignait — et dont je ne pouvais mesurer alors l’étendue —, j’ai eu une très grande chance. Celle de trouver une seconde mère, une mère de substitution. Celle-ci n’était autre que la soeur de mon père. Elle a toujours refusé de se marier, et a sacrifié sa vie pour que j’aie un foyer et pour m’entourer de sa tendresse.

Cette tante, qui s’appelait Marguerite, est venue avec ma grand-mère s’installer dans l’appartement familial de la rue des Batignolles, à Paris. Elles faisaient tout pour me gâter.

Le jeudi, elles me donnaient de l’argent pour aller au cinéma, qu’elles-mêmes ne fréquentaient jamais. Au grand dam de mon père, furieux de m’avoir entendu crier au milieu de la nuit parce que j’avais fait un cauchemar, consécutif à la vision d’un film d’épouvante. « Tu n’iras plus jamais au cinéma ! », avait-il proclamé. Ma tante m’a alors recommandé en cachette : « Fais attention aux films que tu vas voir; qu’ils ne te donnent plus de frayeurs ! ».

Comme tous les gens simples et effacés, ma tante n’avait pas d’histoire : jamais un mot plus haut que l’autre, jamais une exigence égoïste.

Avec le recul, je découvre combien j’ai été la seule passion de sa vie. Quand un de mes films était éreinté par la critique, ou sifflé par le public – ce fut le cas pour Drôle de drame, au Colisée, où, soit dit en passant, le même public a hué l’Atalante, de Jean Vigo, et la Règle du jeu, de Jean Renoir —, ma douce tante en souffrait plus que moi.

Une des plus grandes joies de sa vie fut de pénétrer sur un plateau de studio.

Je l’y avais conduite afin d’assister au tournage des Enfants du paradis. Elle était en extase : c’était elle, ce jour-là, qui entrait au paradis…

Bien que nous ayons vécu dans une constante intimité — devenu adulte, j’ai pendant longtemps déjeuné tous les jours avec elle —, jamais elle ne me posait de questions, jamais elle ne m’adressait le moindre reproche. De mon côté, j’étais réduit à m’efforcer de deviner ce qui lui faisait plaisir pour le lui offrir. Car, bien entendu, elle ne réclamait rien…

Je n’ai jamais oublié que c’est à elle que je dois de n’avoir pas eu le sentiment d’être orphelin. En effet, après son veuvage, mon père avait entrepris de mener sa vie propre en dehors du foyer de la rue des Batignolles. Il avait une trentaine d’années, beaucoup de maîtresses, et ne venait que de temps à autre à la maison pour apporter de l’argent. Peu, à vrai dire. Il n’était pas riche, pas plus que mon grand-père, qui, en dépit de son titre de marquis de Carné, était un modeste employé des chemins de fer.

Ce fut donc à moi qu’il revint de faire découvrir à ma mère adoptive les plaisirs que pouvait apporter un peu d’aisance…

Elle est morte en 1958, tandis que je réalisais les Tricheurs.

Le producteur avait consenti à interrompre le tournage, pendant deux jours, ce qui lui coûtait fort cher, mais il savait que pour rien au monde je n’aurais consenti à ne pas être auprès de ma tante lors de ses derniers moments.

Elle s’était dévouée pour moi qui n’étais pas son fils et à qui elle ne devait rien.

Moi je lui devais l’essentiel : une enfance normale.

Marcel CARNÉ