– Articles parus dans l’hebdomadaire Cinévie en 1947 et 1948 –

1 – « Nous avons fait un beau voyage » par Michèle Morgan et Olga Horstig :

Cinévie n°96 du 29 juillet 1947

2 – « Mon Journal sans mise en scène » par Michèle Morgan :

Cinévie n°118 du 30 décembre 1947 – Cinévie n°119 du 06 janvier 1948 – Cinévie n°120 du 13 janvier 1948

Cinévie n°96 – 29 juillet 47

« NOUS AVONS FAIT UN BEAU VOYAGE » par Michèle Morgan et Olga Horstig

Nous nous excusons de présenter avec retard un reportage sur l’arrivée en France de Michèle Morgan, « Notre Divine » et de son mari William Marshall. Olga Horstig, notre collaboratrice et amie personnelle de Michèle, l’attendait à Cherbourg pour « CINEVIE ».

Ils devaient tous trois rentrer à Paris en passant par différents endroits choisis par Michèle, pour faire apprécier « sa » France par son mari. C’est le récit et les impressions de ce premier voyage « en ménage » que nous vous présentons.

Michèle Morgan a tenu à le rédiger elle-même par amitié pour les lecteurs de « CINEVIE ». Les photographies de ce reportage ont été prises par ses soins. Elles sont inédites et vous feront excuser le léger décalage de cette parution par rapport à la date de l’arrivée en France du couple célèbre.

Oui, un beau voyage… surtout parce que c’est notre premier voyage ensemble en Europe, et aussi parce que je suis toujours très heureuse de revoir Paris. Nous ne devions arriver qu’au mois d’août, mais comme je dois tourner à Londres, pour Alexandre Korda, sous la direction de Carol Reed, au mois de septembre, et, qu’ensuite, je serai occupée par le film que je ferai en France, sous la direction de Jean Delannoy, j’ai voulu avoir au moins un mois de liberté pour faire visiter la France à mon mari.

C’est, en effet, la première fois qu’il vient ici.

C’est le 3 juillet que nous avons quitté Hollywood et notre petit Michaël. La première étape fut New -York, où nous avons séjourné trois jours. Séjour agréable, mais fatigant, car entre les interviews organisées par la Fox, qui distribue les films de Korda en Amérique, les pièces de théâtre que nous avions envie de voir (et, pour commencer sur une note française, nous avons vu Cyrano de Bergerac) et, enfin, les amis, nous n’avons guère eu le temps de nous reposer avant l’embarquement sur le S.S America, le 9 juillet.

Le départ de New York en bateau est toujours une chose émouvante et impressionnante, avec cette vision grandiose de la statue de la Liberté. Et notre émotion était intensifiée encore par la perspective du terminus de notre voyage : la France. La traversée fut très bonne et très agréable, car la vie sur un

« palace flottant » ne manque pas d’attrait. C’est ainsi que nous avons vu en cours de route plusieurs films, notamment Possessed, où Joan Crawford est remarquable. Et puis, nous avons eu, par radio, une longue conversation avec notre fils.

— Où êtes-vous? nous a-t-il demandé. — En pleine mer… — Est-ce que c’est joli? – Oh! oui…

— Alors, apportez-moi des tas de surprises ! …

Enfin, le 15 juillet, à vingt et une heures, nous sommes arrivés en rade de Cherbourg. J’ai beaucoup regretté que le bateau ne soit pas arrivé deux jours plus tôt, car j’aurais beaucoup aimé que Bill fasse connaissance avec le Paris du 14 juillet. La nuit sur le bateau nous parut très longue, car nous étions impatients, lui, de connaître la France, et moi de la lui montrer. Nous avons peu dormi, d’autant moins qu »à deux heures du matin, Bill eut la « bonne idée » de récapituler tout son vocabulaire français !

Nous avons eu aussi une visite : celle d’un journaliste. C’était un homme d’un certain âge, charmant, avec une petite barbiche en pointe, le Français typique, tel qu’on le montre dans tous les films américains. Et cela m’a beaucoup amusée parce que c’était justement le premier Français que Bill rencontrait.

Le jour s’est levé et nous avons mis pied à terre. Encore une minute de véritable émotion. J’étais tellement heureuse que j’avais envie de sauter de joie. Une surprise m’attendait : M. et Mme Roland Tual, les producteurs de mon prochain film français, nous attendaient pour nous conduire à Paris en voiture. C’était le moyen rêvé pour montrer tout de suite à Bill quelques paysages de notre terre.

Et, tout de suite, en effet, il s’enthousiasma sur la beauté de la Normandie, lui trouvant même une ressemblance avec son pays natal : le Kansas. Après avoir visité la cathédrale de Bayeux et le musée célèbre qui possède la fameuse tapisserie historique de la conquête de l’Angleterre par les Normands, nous avons déjeuné dans un hôtel de la ville. J’ai retrouvé avec joie le goût de la ciboulette dans la salade !

Ensuite, nous avons repris la route et fait un détour pour voir le lieu du débarquement anglais : Arromanches. Puis ce fut Caen et la visite de l’abbaye aux Hommes, qui est une merveille. Un dernier arrêt à Lisieux pour boire du cidre, en attendant qu’on nous change un pneu éclaté à la voiture, et voici… Paris!

Pour faire une belle entrée, j’ai choisi le bois de Boulogne, l’avenue du Bois, l’Etoile, les Champs-Elysées, et enfin, l’avenue George-V, où, déjà, on nous attendait. C’est avec plaisir que j’ai retrouvé des amis journalistes qui, je dois le dire, furent très compréhensifs, nous laissant très vite… nous reposer.

Notre première soirée, nous l’avons passée chez mes parents qui, après cinq ans d’attente, ont pu faire enfin connaissance avec leur gendre. Mais, pour ne pas leur montrer tous mes trésors à la fois, j’ai gardé Mikie pour le prochain voyage.

La première étape de celui-ci est terminée.

Seconde étape : visite de Paris.

Troisième étape : un court séjour à Londres.

Quatrième étape : les vacances, avec Dieppe pour voir le reste de ma famille, une visite des châteaux de la Loire, et, enfin, la Côte d’Azur. Oui, nous faisons, Bill et moi, un beau voyage…

Michèle MORGAN, Sa carrière

Simone Roussel est devenue la plus célèbre de nos vedettes sous le nom de Michèle Morgan. Elle a commencé sa carrière par le début, c’est-à-dire par la figuration. Plusieurs maîtres se disputent l’honneur d’avoir découvert, en premier lieu, ses possibilités :

Yvan Noé, Marc Allégret, Léonide Moguy, sans parler de son professeur, René Simon.Tenons-nous en au fait que ce sont Gribouille et Orage qui nous révélèrent de la façon la plus complète la nouvelle artiste. Plusieurs autres films suivirent, tournés soit à Paris. soit à Berlin.

Le plus célèbre fut certainement Le Quai des Brumes, mais l’Entraîneuse et Remorques firent aussi beaucoup pour la popularité de Michèle Morgan. Dernier film tourné avant la guerre, dernier succès de l’époque : La Loi du Nord.

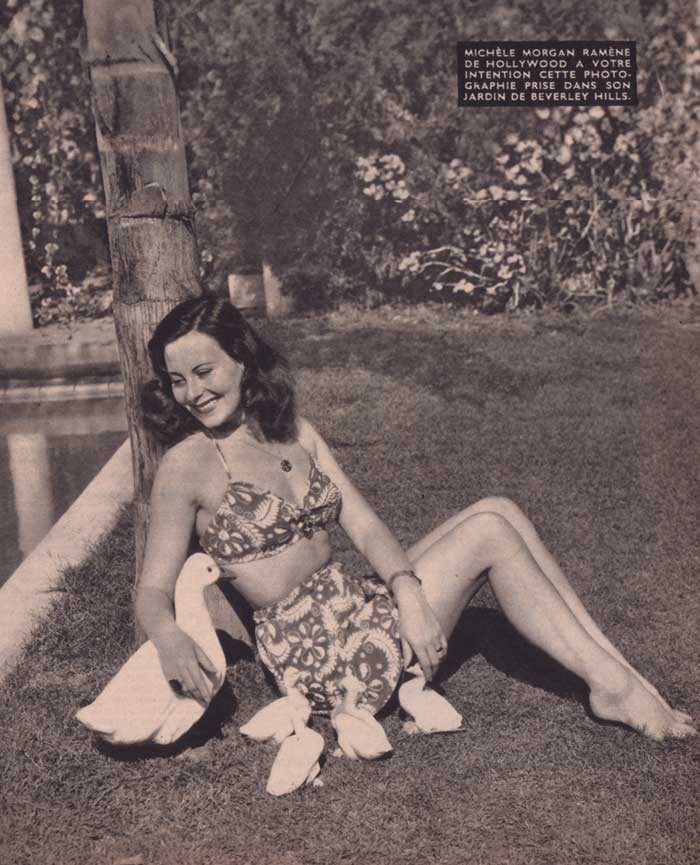

En octobre 1940, passant par Marseille et Lisbonne, Michèle Morgan se rend à Hollywood. Contrairement à Charles Boyer, mais tout comme Jean Gabin, elle n’atteint pas aux Etats-Unis les mêmes sommets que dans le cinéma français. Mais elle trouve en Californie le bonheur personnel en épousant William Marshall. Elle a un bébé, ce qui complète le foyer familial. Après cinq ans d’exil, elle revient en France et tourne La Symphonie pastorale, le triomphe du Festival de Cannes, puis repart pour les Amériques. De retour parmi nous elle doit travailler en France et en Angleterre.

Sa carrière est déjà bien remplie, mais elle est loin d’être terminée…

Cinévie n°118 du 30 décembre 1947

MON JOURNAL sans mise en scène par Michèle Morgan

Je sais. Ce n’est pas la première fois que je m’adresse à vous dans ces colonnes.

Mais n’avons-nous pas tous nos petites faiblesses ?

«Cinévie » est une poste restante bien sympathique et les confidences une manière bien agréable d’entretenir l’amitié. C’est ma façon d’être fidèle. Je vous ai déjà parlé de mes années d’Amérique et j’ai l’impression, aujourd’hui, que nous ne sommes pas tout à fait à jour.

Je vous ai présenté Michèle Morgan, parce qu’il est toujours pratique de dire, une fois que l’on est au sommet de la côte : « Ce n’était pas plus difficile que ça. » Mais je pense qu’il n’est peut-être pas inutile de vous présenter « aussi » Simone Roussel, la petite fille que j’étais, qui n’avait pas encore gravi la côte, qui se disait précisément : « Ce doit être très difficile ! ».

Je me rends compte qu’il peut sembler un peu prématuré, à mon âge, de raconter sa vie… Mais, après tout, pourquoi pas ? A condition, bien entendu, qu’il ne s’agisse pas d’une biographie complète et détaillée, mais de souvenirs. Parce que si je vous disais, par exemple : – Je suis née rue de l’Eglise, à Neuilly-sur-Seine. Mon père travaillait à la parfumerie Godet et je suis allée à l’école rue des Poissonniers, etc… J’aurais par trop l’air d’écrire pour le petit Larousse et je craindrais, étant donné la simplicité du sujet, que le thème soit vite épuisé.

Je préfère vous raconter des petits faits, comme si nous bavardions entre amis.

D’ailleurs, n’est-ce pas le cas ?

Je vais donc essayer pour la première fois « d’excursionner » dans ma Vie (j’ai du mal à m’habituer à ce terme!) et de retrouver certaines sensations oubliées de la petite Simone-Yvonne-Renée Roussel, devenue, un peu grâce à vous, Michèle Morgan.

Nous allons donc fixer mes allées et venues de Neuilly à Hollywood au moyen de quelques cartes postales. Pourquoi ce choix? Mon Dieu, simplement parce que, devant l’inextricable fouillis d’une vie à raconter, je ne peux m’empêcher d’évoquer une habitude que j’avais étant toute petite fille.

Il me prenait parfois des sortes de frénésies (très passagères d’ailleurs), que je traduisais par « Tout rangé ! tout rangé ! » En fait, cela consistait à déplacer, à fouiller, à… déranger. Je dénichais dans la maison des trésors merveilleux. Vous savez, la « boite de dentelles », pleine de vieilleries dont on se pare en jouant « à la dame ». Mais ma plus éblouissante découverte, celle qui me grisait d’une manière toujours renouvelée, c’était : « La boite de cartes postales ».

Maman, en effet, gardait toutes les cartes postales familiales. Il y avait celles envoyées par mon père ‘durant la guerre. Il y avait celles de mes grands-parents, de mes tantes ou de mes oncles. Il y en avait de ravissantes, toutes colorées, et d’autres, grises, très tristes, avec des paysages sans fleurs. Souvent, depuis, lorsque j’ai vu un paysage lumineux et plein de couleurs ou bien un paysage avec un ciel mélancolique, j’ai toujours pensé aux cartes postales de maman. Et voici qu’en me laissant aller au fil d’une souvenance totale, j’ai l’impression à mon tour d’ouvrir une boite pleine de cartes postales : …Ouvrons-la ensemble.

Et commençons par le commencement, c’est-à-dire par :

Ce qu’on m’a raconté…

Il y a, en effet, toute une période préliminaire à chaque vie, que l’intéressé ne connaît que par ce qui lui en a été dit. C’est ainsi que j’ai su être née un 29 février, d’un père prénommé Louis, et d’une mère prénommée Georgette. Maman prétend que j’étais une petite fille très drôle qui avait toujours le sourire et qui disait bonjour en tentant la main à tous les gens qu’elle rencontrait. J’avais des cheveux châtain et j’étais toute ronde. Je ressemblais à une petite Hollandaise, avec des joues rouges et des yeux bleus. On m’assure que je n’avais l’air de rien, mais que pourtant, j’ai toujours fait (parait-il) ce que j’ai voulu…

Ce qu’on m’a raconté le plus souvent, c’est naturellement l’histoire de ce fameux horoscope qu’un ami de la famille fit sur moi lorsque j’avais trois ans. Cet ami travaillait dans le bureau de papa et il avait une passion gour l’astrologie. Il en faut. Un dimanche, il a fait l’horoscope de toute la ramille et, en ce qui me concerne, il a déclaré : – …Elle deviendra une artiste car elle est douée pour les arts. Elle aura même un grand succès dans l’un des arts.

Cette prédiction frappa toute la famille et me frappa moi-même par la suite. J’ai grandi et vécu avec la foi et la certitude que cet horoscope se réaliserait. Je ne pense pas que ce soit un péché d’orgueil.

…et ce dont je me souviens

Mes souvenirs à moi sont plus décousus.

La toute première image que mon esprit a enregistrée est celle où je me vois courant après mon petit frère avenue de Neuilly. A cinq ans, première émotion : je suis amoureuse de mon oncle. Cela m’a passé. Ensuite, j’ai le souvenir de mon premier jour de classe, ou plutôt des préparatifs pour cet événement. On m’avait acheté un cartable tout neuf et je vois encore Papa me le montrant la veille du grand jour.

Je me souviens également que la première personne de la famille qui porte une responsabilité dans mon éventuelle vocation artistique est mon oncle Edouard. Il était inspecteur chez Dufayel et ce magasin avait un cours de gymnastique. Or, à l’époque, je voulais être… danseuse ! Artiste pour artiste, je n’étais pas encore très fixée. Mon oncle me fit prendre des leçons de gymnastique, si bien que, vers huit ans, je faisais parfaitement bien le grand écart et la roue.

J’ai passé toute mon enfance à Neuilly. J’allais à l’école avenue du Roule et j’ai passé mon certificat d’études à douze ans. Ma grande faiblesse était le calcul. J’avais, du reste, horreur de l’école en général. Je vivais dans l’attente de mes seize ans pour en finir. Une fois, pourtant, je fus première…

Et la maîtresse déclara : – Elle a des dons, mais elle est toujours dans la lune…

A dix ans, j’ai fait ma première communion à l’église Saint-Jean de Neuilly. C’est au cours de cette époque, alors que j’avais onze ans, qu’une voisine demanda un jour à maman :

– Qu’est-ce qu’elle veut faire dans la vie, votre Simone ?

Et Maman lui répondit :

– Je crois qu’elle veut faire du cinéma...

Ayant entendu cette réponse, je m’empressai de déclarer (toute rouge) :

– Moi, oh, pas du tout… Ça ne m’intéresse pas.

Je n’en pensais pas un mot, mais je ne voulais pas « avoir l’air d’y songer sérieusement ».

C’est à Neuilly l’année précédente, que j’avais joué pour la première fois la comédie, j’avais dix ans, et j’ai fait deux choses (je ne peux sincèrement pas appeler ça autrement) dans une représentation scolaire donnée sous le préau. D’abord, dans « La grammaire », je jouais un vieux monsieur de cinquante ans. Je me souviens d’une phrase (une des seules d’ailleurs) : – Où est la grammaire ?

Et, en dehors de cette sensationnelle interprétation, ce jour-là, j’ai dansé le « Printemps » de Mendelssohn…

(A suivre)

Cinévie n°119 du 06 janvier 1948

Mon Journal sans mise en scène par Michèle Morgan : Escapades, jeux et riz

Quand j’eus 13 ans, un événement vint bouleverser la vie de ma famille : la crise.

Comme la maison de mon père venait de fermer, mes parents décidèrent de mettre leurs économies dans un commerce. Mais quel commerce ? Personne n’avait d’idée là-dessus. L’occasion voulut que ce soit une épicerie, disponible à Dieppe. Et c’est ainsi que toute la famille prit la route de Dieppe !

Nous y sommes restés deux ans, juste le temps pour mes parents de perdre non seulement toutes leurs économies, mais aussi leur fonds.

Quand les vedettes avaient les lèvres bleues

Et ma vie de petite fille continua, semblable à celle de beaucoup d’autres petites filles. Mes frères, car, entre temps, la famille s’était enrichie de deux garçons — et aussi d’une petite fille — étaient très heureux. Ils se baignaient tout l’été à la mer et cela leur paraissait le comble du bonheur. En ce qui me concerne, j’allais au collège de Dieppe. Les jeudis et dimanches, je continuais à faire de la danse rythmique. Le patronage avait été supprimé une fois pour toutes, car il s’agissait désormais d’aider mes parents à l’épicerie.

J’ai noué à Dieppe mes premières grandes amitiés, je veux dire mes premières amitiés durables. J’ai rencontré notamment une petite fille qui s’appelait Tanine : elle avait de très jolies mains et, le sachant, se mettait déjà du rouge sur les ongles. Un jour, j’en ai fait autant. La maîtresse, pour me punir, m’enleva ce rouge avec de l’acétone, mais ne nettoya qu’un ongle sur deux. Vous voyez d’ici ce que cela pouvait donner.

C’est au Casino de Dieppe, où je voyais quelques spectacles, que j’ai vraiment pris le goût de la scène. J’allais aussi régulièrement au cinéma. D’ailleurs, déjà toute petite, à Neuilly, j’étais une spectatrice passionnée des salles obscures, quand le samedi soir, mes parents m’emmenaient voir un film.

Le « Kursaal » était la salle la plus fréquentée de Dieppe.

La première bande dont je me souvienne vraiment était un film qui se passait dans les neiges et les glaces au Canada ou au pôle Nord. Les films d’alors étaient bleu-nuit ou sépia. On trouvait cela très joli et je me rappelle très bien avoir vu souvent Blanche Montel avec des lèvres bleues. Je me rappelle aussi des « Vignes du Seigneur » que j’avais trouvé très drôle.

Mais surtout, j’ai le souvenir de Garbo : chaque fois que je la voyais, j’en avais pour un mois à rêver d’elle. Je n’ai, d’ailleurs, pas varié sur ce point, puisque je viens de revoir, dix ans après, « Le Roman de Marguerite Gauthier » en subissant la même impression. Tout de même, quelle belle époque c’était. Une imagination fertile m’animait et je souhaite que toutes les petites filles et tous les petits garçons du monde connaissent ces mêmes joies d’enfance.

Mon premier amour

Maintenant, il faut que j’avoue un complexe : j’ai toujours été obnubilée par « le grand amour ». Par exemple, à Dieppe, je me suis crue éperdument amoureuse du fils d’une notabilité de la ville. Je le trouvais beau. Il fumait toujours la pipe et portait des noeuds papillon verts. Hélas ! il ne prêtait aucune attention à moi. Pourtant, le jour est arrivé où il m’a enfin remarquée. Il allait à la chasse dans la voiture de son père. En passant, il s’est arrêté, il m’a dit bonjour… et il m’a embrassée.

Mais, en vérité, mon « grand amour » je ne l’ai compris que par la suite. c’était la passion que je nourrissais pour le cinéma. Passion de plus en plus irrésistible et qui, un beau jour, me poussa à quitter Dieppe pour revenir à Paris. Pourquoi ? Pour « essayer » ma chance parbleu.

Et ce fut un dimanche après-midi de septembre que la chose se réalisa ou plutôt s’échafauda.

Prenant mon frère Paul à part, je le mis au courant de mon projet en précisant :

– Il faut que tu me chaperonnes…

Et, courageusement (pour un petit garçon de 12 ans), il accepta d’emblée. Quelques jours plus tard, pendant que papa était occupé au magasin par un inventaire, nous avons quitté la maison en catimini et pris le train. Sitôt dans la capitale, Paul et moi, sommes montés dans un taxi et avons donné l’adresse de nos grands-parents qui habitaient rue de Sablonville. Ceux-ci, en nous voyant arriver, présagèrent je ne sais quelle catastrophe qui se traduisit par :

– Que venez-vous faire ici ?

J’ai failli répondre le plus naturellement du monde :

– Du cinéma.

Mais j’ai pensé que le moment n’était peut-être pas très indiqué.

Liquidation des stocks

Cependant, dès le lendemain, mes chers grands-parents furent fixés quant à mes intentions. J’étais allée me présenter chez Jean Devalde et je rapportais de cette entrevue beaucoup d’espoir et une lettre attestant qu’il était indispensable que je reste à Paris si je désirais (et Dieu sait si je désirais cela) faire une carrière au cinéma. Je n’osais croire à ma chance et j’avais raison, car le surlendemain, une lettre paternelle saturée « d’attendus » exigeait le retour immédiat de mon frère Paul et le mien au sein de la famille. Le ton de la lettre ne laissait aucune place aux pourparlers, le style, à l’instar de la discussion paternelle, en était irrévocable.

Sur le plan pratique, je retournais donc à Dieppe par le premier train. Sur le plan théorique, je n’abandonnais pas mes projets. Et, afin de souligner cette partie de mon programme, je fis une très authentique grève de la faim. Une grève de ce genre ne peut évidemment s’éterniser. Mon père le comprit sans doute et, plutôt que de voir la croissance de sa fille compromise, préféra se laisser attendrir. Il m’accorda son « visa » pour Paris mais à condition (formelle) que ma tante Yvonne et mon oncle Edouard émigrent eux aussi. Il leur était d’autant plus facile d’envisager un changement de situation que ladite situation n’était pas, à Dieppe, particulièrement florissante.

C’est ainsi qu’une partie de ma famille transporta ses pénates rue d’Orléans à Neuilly. L’existence n’y fut point facile. Mon oncle travaillait à la compagnie des Eaux de Suresnes et ma tante était employée dans une banque. Deux situations d’avenir… mais, en attendant, nous étions condamnés à manger du riz six fois par semaine par économie. Il nous restait les stocks de l’épicerie, des kilos et des kilos de riz. Nous les avons finalement liquidés.

Pseudonyme à longue portée

Mais les joies de la table n’étant pas mes seules préoccupations (en dépit des vertus nourricières du riz, j’étais très maigre à cette époque), je m’étais de nouveau risquée chez Jean Devalde qui m’avait fait obtenir un jour de figuration dans « Mayerling » et un jour dans « Mademoiselle Mozart ».

Pour ce dernier film, je m’étais mise en frais de toilette et avais revêtu la robe d’organdi que maman m’avait confectionnée pour l’été. Danielle Darrieux était la vedette du film. Je l’avais examinée avec attention avant de tourner et je m’étais évertuée à me maquiller les lèvres exactement comme elle. Yvan Noé, le metteur en scène, remarqua ma tremblante jeunesse, m’assura que j’avais « quelque chose » (ce devait être la frousse) et me conduisit chez René Simon.

Je portais un parapluie, il pleuvait…

Ainsi, ma grande chance se préparait. Elle vint à moi sous l’aspect d’une convocation de Marc Allegret qui cherchait une jeune fille pour « Gribouille » et à qui Jeanne Vitta avait eu la gentillesse de donner mon signalement.

Nous étions douze, ce matin-là, au studio, douze apprenties vedettes, transies par le froid et le trac. Marc Allegret était présent, ce qui n’atténuait pas le froid et aggravait le trac. On nous avait donné à toutes le même texte, emprunté à la fameuse scène du tribunal. Plusieurs camarades passèrent avant moi. Nous étions toutes maquillées selon une formule standard et les éclairages avaient été réglés une fois pour toutes. Soudain, on me dit :

– C’est à vous.

Et j’y suis allée… plus morte que vive… Je portais mon éternel ensemble vert-bouteille, jupe longue, veste trois quarts ce qui n’était pas fait pour me donner l’importance exigée par les circonstances. Je me souviens encore de la phrase que j’avais à dire et qui commençait par :

– Je portais un parapluie, il pleuvait et il me suivait en auto...

J’étais plus émue que si j’avais eu à déclamer du Racine. Je pensais que l’effet devait être absolument désastreux. Même peut-être pis que cela. Et pourtant…

Oui, pourtant, deux jours après ce mémorable essai (je pensais ce mémorable échec), un assistant de production, je me souviens que c’était un Hindou, frappa chez mon oncle à six heures du matin, me demanda et prononça cette phrase merveilleuse :

– Habillez-vous… MM. Achard et Allegret veulent vous voir.

– Et moi donc… pensai-je.

Et je suis partie, ce matin-là, au petit jour, pour Fontainebleau, où Achard, Allegret et le producteur André Daven travaillaient à la préparation du film. Je sentais que cette entrevue était décisive, pas pour eux, bien sûr, mais pour moi. Au retour, avec Marcel Achard et la providentielle Jeanne Vitta, André Daven me dit tout naturellement :

– Nous sommes décidés à courir le risque de lancer une inconnue dans un grand rôle…

L’inconnue, c’était moi, et le bon Dieu, c’était André Daven. Je trouvais cela d’autant plus extraordinaire que je crois avoir été la première en France, à bénéficier d’une telle chance.

… Et c’est pourquoi je pense qu’il n’est peut-être pas inutile que je vous confie quelques-unes de mes impressions d’alors.

J’avais été déçue, sincèrement et douloureusement déçue, par le milieu de la figuration qui n’était pas ce que j’avais imaginé. C’était un milieu très pauvre, et ma première conversation de plateau, lorsque j’étais figurante, me déprima beaucoup. Je bavardais avec une autre figurante, jeune femme très blonde, qui m’ayant vu travailler sur des bouquins de théâtre que René Simon m’avait prêtés, me déclara :

– Oh! ça ne vous servira à rien…

D’autre part, j’avoue aussi avoir trouvé mon engagement pour « Gribouille » miraculeux, certes, mais, en même temps, presque naturel. C’était pour moi une chose attendue. J’y croyais… Et ceci me semblait suffisant pour expliquer cela.

Par la suite, d’ailleurs, je n’ai pas non plus connu la lutte professionnelle en France ; j’ai toujours été favorisée. A Hollywood, ce fut beaucoup plus dur, beaucoup plus âpre… Mais n’anticipons pas.

Dès le premier jour de tournage de « Gribouille », le travail me parut merveilleux. Ce qui m’a beaucoup amusée, c’est qu’on m’avait répété que la première fois où l’on se voyait à l’écran, on se trouvait très mauvaise. Eh bien, moi, je me suis trouvée très bien… vraiment très bien. Je veux dire physiquement, bien entendu. Et puis, il y avait Raimu dont je ne peux évoquer le souvenir sans être émue. Il fut toujours extrêmement chic avec moi, et m’aida dans toutes nos scènes.

Sur ce terrain, j’ai eu aussi trois grandes chances, puisque mes trois premiers films avaient pour vedettes : Raimu, Boyer et Gabin. Ils m’ont tous beaucoup aidée. Je n’étais pour eux qu’une débutante et à tour de rôle, ils m’ont vraiment tout appris de la technique cinématographique du comédien, et ces choses-là comptent énormément.

La présentation de « Gribouille » eu lieu à la fin du printemps de 1937. On employa à mon propos le mot « révélation ». On alla jusqu’à dire que j’étais une jeune « Marlène ». J’étais très contente… quand même.

(A suivre.)

Cinévie n°120 du 13 janvier 1948

Mon Journal sans mise en scène par Michèle Morgan : Quelques Visages et bobines.

Après « Gribouille », j’ai tourné « Orage » avec Charles Boyer, qui m’intimidait, Lisette Lanvin, qui mettait la note amicale, et Allégret, toujours charmant.

Ensuite, Jean Gabin m’ayant vu dans ce film, a demandé que je fasse un essai, car il cherchait « une môme » pour « Quai des Brumes ». Je n’ai pas été le moins du monde intimidé par lui, je le trouvais bon et brave garçon. Nous avons fait un essai commun dans la scène de la fête foraine, lorsque nos deux personnages sont assis sur un banc. C’était en 1938.

Déjà, alors, j’avais eu une proposition pour l’Amérique et je devais partir sitôt « Quai des Brumes » terminé. Mais je suis restée, sur les bons conseils de Denise Tual, en particulier parce que nous estimions qu’il était trop tôt, et aussi parce que Jean Gabin et moi avions l’idée de faire un second film ensemble.

La fin d’une époque.

Mais je fis d’abord « L’Entraîneuse » où, pour la première fois, je suis allée travailler à Berlin. Ce fut aussi le premier film où je pus « faire des élégances » et on me commanda plusieurs robes chez Schiaparelli. Je me souviens que cette année-là. il y avait des poissons sur tous les imprimés.

Ensuite, ce furent « Récif de corail », « Les Musiciens du Ciel » et « La Loi du Nord ».

L’élément merveilleux de ce dernier film mis en scène par le grand Jacques Feyder fut la découverte de la Suède. A Stockholm, j’ai le souvenir de dîners fabuleux avec beaucoup de hors-d’œuvre : saumon fumé, caviar, etc. Mais mon grand désespoir, là-bas, était de ne jamais trouver de légumes ou de salades.

Il est vrai que nous sommes restés un mois dans la neige, et que je n’ai revu du vert qu’à mon retour en France. Je me suis rendu compte alors quel « besoin physique » j’avais du vert… Je dois dire un mot aussi, à propos de « La Loi du Nord », de Jacques Terrane qui fut un si charmant camarade et que la malchance mortelle qui l’a frappé a empêché de faire la grande carrière qui l’attendait.

Et ma deuxième boite de cartes postales va s’achever avec… une image de « Remorques », mon troisième film, et dernier, avec Jean Gabin. Commencé en 1939, il fut interrompu par la guerre. Je fis alors, entre temps. « Untel père et fils », tournant pour la première fois avec Julien Duvivier et en costumes d’époque. Et puis ce fut la reprise de « Remorques » que nous avons pu terminer deux jours avant l’arrivée des Allemands.

Ainsi, toute une époque, joyeusement vécue, se terminait tristement.

Exode

J’habitais alors un petit appartement rue Saint-Dominique, mais en juin 1940, j’avais rejoint toute ma famille dans ma maison de La Baule. Comme nous conservions alors un espoir que les troupes allemandes soient arrêtées après la Loire, nous avons fait un semblant d’exode. Mais, bien vite, nous fûmes rattrapés par les Allemands. Et nous sommes revenus à La Baule. C’est là que je reçus un télégramme de Marc Allégret me demandant de gagner Cannes pour tourner « Parade en sept nuits ».

Comme il n’y avait encore aucun contrôle, ni aucune ligne de démarcation. j’ai pu facilement arriver à Cannes. J’y ai retrouvé Danielle Darrieux, Henri Decoin, Micheline Presle, Louis Jourdan, et de nombreux autres camarades. Nous habitions tous au Grand Hôtel. Mais, comme le film « Parade en sept nuits » était retardé continuellement, je me suis finalement décidée à remplir les obligations d’un contrat que j’avais signé avec la R.K.O. durant l’hiver 39-40.

La Fayette, me voici !

J’ai quitté la France par l’Espagne, avec beaucoup de peine, car ma famille était bloquée en zone nord. Madrid, Barcelone et puis Lisbonne. Partout, je fus reçue par les agents de la R.K.O.

A Lisbonne, j’obtins une place sur un bateau américain. l’ « Exocorda ». Il y avait à bord d’innombrables réfugiés. Je fis le voyage dans une cabine commune avec dix femmes. Et, lorsque je suis revenue pour la première fois en France en 1945, ce fut dans les mêmes conditions, sur un « Liberty-ship », dans une cabine commune.

L’ « Exocorda » arriva à New-York dans les premiers jours de novembre. Il y avait au débarcadère des photographes, des reporters, etc… Déjà, je m’apercevais que je ne comprenais pas entièrement ce qu’ils me disaient, leur prononciation et leur rapidité m’empêchant, de saisir la signification de la langue anglaise telle que je l’avais apprise et telle que je la parlais.

Mais je fus bien plus déçue lorsque, durant mon bref séjour à New-York, je me rendis dans un cinéma pour voir un film de Gary Cooper. Je n’ai pas compris le tiers du film. New-York se révéla à moi dans ses lumières féeriques, dans ses gratte-ciel vertigineux, dans cette ambiance merveilleuse de vie et d’abondance. Ce fut un moment très intéressant, bien que de façon générale, on soit un peu déçu par l’Amérique que l’on voit et celle que l’on imagine. Il n’y a guère que la hauteur des gratte-ciel qui soit vraiment impressionnante et qui ne déçoive pas.

Mon premier contact direct avec les Américains eut lieu au cours du grand cocktail qui fut organisé à l’issue de mon arrivée pour toute la presse. J’étais si impatiente d’arriver à Hollywood que je ne suis restée que trois jours à New-York. Mais j’ai eu cependant le temps d’aller dans un night-club et de parcourir un peu la grande cité des U.S.A. C’est en avion que l’ai gagne Hollywood.

J’avais pris un cachet pour dormir et je ne me suis réveillée qu’à Chicago. Alors, j’ai découvert, en survolant l’Arizona, une vision merveilleuse sur des rochers extraordinairement rouges et bleus.

Mon coeur battait.

Hollywood enfin

Enfin, ce fut Hollywood.

Hollywood… ville qui m’avait fait rêver dans ma vie de petite fille, de jeune fille, de débutante, d’actrice. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Maintenant, je me le demande. Mais, en ce temps-là, je crois bien que c’était la gloire tout simplement qui me faisait rêver. Une gloire mondiale, l’espérance de voir mon nom en toutes lettres sur tous les cinémas du monde…

Rêves de petite fille vaine et ambitieuse…

C’était peut-être aussi l’empreinte tenace de Garbo qui était et restera toujours le miracle de la personnalité, de la présence, du mystère

.

Eh oui, j’étais là, arrivant de l’aérodrome de Burbank par un matin ensoleillé. J’aperçus Julien Duvivier, mes agents et quelques amis qui étaient venus pour me souhaiter la bienvenue dans ce grand pays que j’allais connaître, que j’étais prête à aimer, qui allait me donner mes joies les plus grandes : un mari et un fils, une famille… mais aussi mes premières désillusions professionnelles. Moi qui avais été gâtée depuis le début, moi qui n’avais jamais connu l’amertume de se battre vainement sans arriver au but fixé…

Et pourtant, cela n’a pas d’importance puisque sans l’un, je n’aurais pas eu l’autre.

Mon premier déjeuner chez Preston Sturges

Je fis la connaissance du directeur de la R.K.O. et tous ceux qui allaient être mes compagnons de travail, comme Perry Lieber, chef de publicité de la R.K.O., Irlandais d’origine, avec un bon sourire et des joues rouges, et qui s’écria à ma vue :

– Hello. Michèle… Welcome here !

Il était sincère, je crois. Avec eux tous, j’ai visité aussitôt Hollywood. Je fus un peu déçue par ce grand Boulevard, tissé de rues adjacentes. Je me souviens avoir regardé de tout mes yeux, les maisons carrées, blanches ou roses ou jaunes, toutes sans toit et toutes entourées de pelouses vertes. Maisons bien alignées les unes après les autres. Je me suis dit alors, comme pour me griser :

– C’est ça Hollywood… Je suis à Hollywood...

J’en avais tant rêvé, j’y avais tant songé que je pouvais à peine croire qu’enfin j’y étais. Mon premier déjeuner eut lieu avec tous les amis qui m’avaient attendue et mon patron de la R.K.O., au restaurant « Le Players », qui est très fameux à Hollywood. Le propriétaire en est Preston Sturges. Tout le monde me reçut avec cette cordialité caractéristique des Américains. Il fallait que je me sente « at home », comme ils disent. Ils veulent toujours qu’on se sente « at home », comme chez soi. Pourtant, ce n’est que plus tard, bien plus tard, que je m’y suis vraiment sentie chez moi.

Le début de ma vie californienne

On m’installa dans un hôtel, pas très loin de mon studio. Puis je quittai bientôt l’hôtel pour un appartement à la Villa Madrid. Je commençais aussi à faire vraiment connaissance avec Hollywood.

Julien Duvivier m’avait dit : « Beverly Hills. c’est un cimetière ». C’est très vrai, car tout est propre, jamais on ne voit personne et les gens ne circulent qu’en voiture : il n’y a pas de piétons. Je trouve que c’est très joli et très reposant. Je vis toute la colonie française et Charles Boyer me reçut très gentiment. Puis mes agents m’emmenèrent dans les clubs comme le « Cyro’s » et j’ai vu alors pour la première fois toutes les personnalités de Hollywood : Robert Taylor, Barbara Stanwyck, Frederic March. etc…

J’ai commencé peu après à prendre des leçons d’anglais. J’en faisais deux heures chaque matin, puis je déjeunais à la cantine du studio où je rencontrais des gens nouveaux. Ensuite venaient les interviews que je devais accorder, et enfin je reprenais mes leçons pendant trois heures. J’étudiais avec beaucoup d’application, je dois le dire, pour la première fois de ma vie. Mon professeur, russe d’origine, avait été professeur de langues à l’Université de Colombia. Un artiste dans son genre. Il parle 19 langues et toutes couramment, me dit-on. Il m’a donné ma première leçon un matin de fin novembre, alors que l’air était embaumé par les jasmins et les orangers. Et les mois passèrent.

Mes leçons ont continué, mais je n’avais plus à faire d’efforts pour parler et pour comprendre : cela venait tout seul désormais. J’ai pu d’autre part pendant toute cette période parcourir un peu la Californie et, c’est ainsi que je fis un séjour à Del Monte, le plus joli coin de la Californie, dont les arbres morts m’impressionnèrent beaucoup. C’est là que pour la première fois, je suis montée a cheval. Mais par ailleurs, j’avais déjà pris des leçons de conduite, de tennis, de crawl, etc… J’ai commencé ainsi à devenir un peu sportive. Cela me fit énormément de bien au point de vue physique.

Naturellement, tout mon initiation était motif à photographies.

Ces premières photos américaines firent la grande joie de ma mère qui me voyait enfin avec des joues rondes, mais elles faisaient mon désespoir, car je ne me reconnaissais plus.

Un film, deux maisons et un bonheur

En octobre 1941, j’ai commencé, un an après mon arrivée, mon premier film américain intitulé : « Joan of Paris ». C’était l’histoire d’une jeune résistante sous l’occupation et l’idée m’avait enthousiasmée. Ce fut l’un des premiers films de ce genre que l’on fit à Hollywood. Comme la R.K.O. jusqu’alors ne semblait pas se décider à prendre l’initiative du choix d’un sujet, j’avais demandé à Jacques Terry, un Français rencontré là-bas, de m’écrire une histoire. Et il me raconta l’histoire qui est devenue« Joan of Paris ».

Avec l’argent de mon premier film, j’ai voulu m’acheter une maison, et l’arranger selon mon goût, c’est-à-dire que ma chambre était bleu pastel, rose et blanche, le salon comportait un côté de mur en pierres apparentes, dans le genre d’une ancienne grange avec des poutres blanches. Je ne devais pourtant habiter cette maison que peu de temps car je l’ai très vite quittée pour une plus grande : celle du bonheur. Car, entre temps, vous le savez, j’ai rencontré William Marshall et me suis mariée avec lui. Vous connaissez mon mari et vous verrez bientôt j’espère mon fils Mike qui a trois ans et qui est notre fierté. Et comme les gens heureux n’ont pas d’histoire, vous me permettrez d’arrêter là les miennes… Pour l’instant.